作品原文

雪落在中国的土地上,

寒冷在封锁着中国呀……

风,

像一个太悲哀了的老妇。

紧紧地跟随着,

伸出寒冷的指爪,

拉扯着行人的衣襟。

用着像土地一样古老的话,

一刻也不停地絮聒着……

那从林间出现的,

赶着马车的,

你中国的农夫,

戴着皮帽,

冒着大雪,

你要到哪儿去呢?

告诉你,

我也是农人的后裔——

由于你们的,

刻满了痛苦的皱纹的脸,

我能如此深深地,

知道了,

生活在草原上的人们的,

岁月的艰辛。

而我,

也并不比你们快乐啊,

——躺在时间的河流上,

苦难的浪涛,

曾经几次把我吞没而又卷起——

流浪与监禁,

已失去了我的青春的最可贵的日子,

我的生命,

也像你们的生命,

一样的憔悴呀。

雪落在中国的土地上,

寒冷在封锁着中国呀……

沿着雪夜的河流,

一盏小油灯在徐缓地移行,

那破烂的乌篷船里,

映着灯光,垂着头,

坐着的是谁呀?

——啊,你,

蓬发垢面的少妇,[1]

是不是

你的家,

——那幸福与温暖的巢穴——

已被暴戾的敌人,

烧毁了么?

是不是

也像这样的夜间,

失去了男人的保护,

在死亡的恐怖里,

你已经受尽敌人刺刀的戏弄?

咳,就在如此寒冷的今夜,

无数的,

我们的年老的母亲,

都蜷伏在不是自己的家里,

就像异邦人,

不知明天的车轮,

要滚上怎样的路程?

——而且,

中国的路,

是如此的崎岖,

是如此的泥泞呀。

雪落在中国的土地上,

寒冷在封锁着中国呀……

透过雪夜的草原,

那些被烽火所啮啃着的地域,

无数的,土地的垦植者,

失去了他们所饲养的家畜,

失去了他们肥沃的田地,

拥挤在,

生活的绝望的污巷里;

饥馑的大地,

朝向阴暗的天,

伸出乞援的,

颤抖着的两臂。

中国的苦痛与灾难,

像这雪夜一样广阔而又漫长呀!

雪落在中国的土地上,

寒冷在封锁着中国呀……

中国,

我的在没有灯光的晚上,

所写的无力的诗句,

能给你些许的温暖么?

1937年12月28日夜间

作品注释

①絮聒(guō):唠叨不休。

②蓬发垢面:头发蓬乱,脸上很脏,旧时形容贫苦人生活生活条件很坏的样子。

③暴戾(lì):残暴,凶狠。

创作背景

1937年12月28日,艾青来到武汉,“七七事变”以后,全国人民的抗日斗志空前高涨;而中国军队节节败退,大好河山的国土大片丢失。在这民族存亡的严重关头,人们一方面在寻求如何战胜日本军国主义者的正确道路,另一方面则不免面对严峻的现实而陷入深沉的思考。

作为一个对祖国前途和人民命运深切关怀的诗人,艾青不能不在感情上有他独特的表达方式。《雪落在中国的土地上》正是在民族危机空前严重的时刻,一个满怀正义和激愤之情的诗人所唱出的一支深沉而激越的歌。

文学赏析

感情基调

诗歌感情基调

这是一首充分体现了艾青早期的感情基调的诗。他的那种赤诚炽烈、深沉执着的对祖国人民命运的关怀,使他不能不以一种急切忧虑的心绪,冷竣而真实的笔触,把当时的社会气氛传达出来。这就是我们所看到的从开头到全诗中反复咏叹的两句诗:

雪落在中国的土地上,

寒冷在封锁着中国呀……

这两句诗,绝不是一种简单的“起承转合”中的插曲,它是发自诗人内心深处的一种真诚的感受,强烈的呐喊。大自然的季节更替所给予人的感受,只能是感官上的触觉。

重要的是在于诗人的内心深切地感到了寒冷的封锁,使他不能不爆发出这强烈的呐喊。诗人把自己的感情关注于北方的“中国的农夫”和“生活在草原上的人们的岁月的艰辛”上,关注于南方的“蓬发垢面的少妇”和“年老的母亲”的坎坷命运上。

这一切,正是构成“寒冷在封锁着中国”的具体形象和生活画面;而诗人的一腔深情也是透过这一切而传达出来的。艾青创作伊始,便把自己的满腔热情寄托在对中国农村和农民命运的关怀上,现在,当民族危机的阴影笼罩在祖国大地上空时,他又一次以自己的笔触抒发了这种情真意挚的忧虑和愤懑。

我们从这种感情的依恋和关切中,看到了这个虽属知识分子但却与农民的命运密切联系的人,他总是怀着十分忧郁的眼光来注视着广大农村和农民的命运。对于三十年代的相当一部分革命知识分子来说,他们不仅是看到了农村的破产和农民命运的悲惨,而且也总是把自己的命运同这一切联系在一起的。因此,艾青在对农民关注的同时,也不禁为自己的命运而歌吟:

而我,

也并不比你们快乐啊,

——躺在时间的河流上,

苦难的浪涛,

曾经几次把我吞没而又卷起——

流浪与监禁,

已失去了我的青春的最可贵的日子,

我的生命,

也像你们的生命,

一样的憔悴呀。

“中国的路/是如此的崎岖/是如此的泥泞呀。”这三行诗的容量是多么的沉重啊!它蕴含着深深的历史和现实的思考,使诗的意象和内含增添了极大的重量,这重量是一种不能推卸的负担,宿命地落在读者的心头上,引起了更深更深的震颤——这也正是雪落在中国土地上的寒冷的重量![1]

这种感情和气质,是早期艾青的典型的感情和气质。如果不深刻了解艾青这种个性上的特色,人们将很难认识他早期的艺术风格。同时,作者通过联系自身将自己由叙述者的角度转化为参与者,进一步的拉近了和广大人民的距离,也便于直抒胸臆。

诗歌的构思

在构思上,这首诗表现着艾青的长于发挥丰富的想象力的特点。他虽然在此之前并未到过我国的北方,然而他笔下那“戴着皮帽,冒着大雪”赶马车的中国农夫的形象却令人感到亲切而熟悉。据他自己后来说,当有人问他是否见过这种现象时,他的回答是:我感觉应当是这样的。这个“感觉”就是想象所创造的形象。

当然,达并不能证明可以脱离生活闭门造车,而只是证明了诗人应当在现实生活的土壤上让想象的翅膀飞翔起来。没有丰富想象力的人绝不会成为一个优秀诗人。但是艾青的这种想象又是以他对农民生活和命运的熟悉为前提的,所以他根本不同于那种毫无根据的胡思乱想和艺术上的粗制滥造。

诗歌思想艺术价值

在诗人的想象中展开的一幅幅发生在中国大地上的生活画面,构成一种摧人心碎的悲剧场景出现在人们眼前。那“蓬发垢面的少妇”,那“年老的母亲”,还有那失去了家畜和田地的“土地垦植者”,他们都拥挤“在生活的绝望的污巷里”:

“饥谨的大地,朝向阴暗的天”

诚然,艾青笔下的这种意象,也许未免笼取着过于悲伤凄惨的气氛。可是如果按照历史的本来面目来认议它的话,是不能不承认这一切都是“残酷的真实”。而且,我们还应当看到,这首诗所极力渲染的那种气氛,它所描绘的那些悲惨景象,正是作者在现实中感受和体验到的令他悲痛、令他忧虑的事情。以艺术的手段把这一切表现出来,正表明了诗人对时代命运的关切,对人民苦难的感同身受。

诗歌思想艺术价值的评价

对那样的历史背景如果没有深切的了解,对诗人的思想感情的基调不能充分把握,势必会把这首诗看成“低沉悲观”的作品,那就会背离了作品的实际内容,从而贬低和否定了它的思想艺术价值。

当然,我们也不必一概否定作者在这首诗中所流露出的那种忧郁情绪,这在艾青早期作品中是有相当普遍的表现的。那么,应当怎样认识和理解这种忧郁呢?艾青在其后所写的《诗论》中曾经有过很好的说明。

他说:“叫一个生活在这年代的忠实的灵魂不忧郁,这有如叫一个辗转在泥色的梦里的农夫不忧郁,是一样属于天真的一种奢望。”他还说:“把忧郁与悲哀,看成一种力!把弥漫在广大的土地上的渴望、不平、愤懑……集合拢来,浓密如乌云,沉重地移行在地面上……伫望暴风雨来卷带了这一切,扫荡这整个古老的世界吧!”这就是我们理解他诗中的忧郁与悲哀的关键。

当你把这种“忧郁与悲哀,看成一种力”的时候,你也就同时认识了为什么艾青早期的诗虽然总有一层忧郁与悲哀的情绪,但却始终对人具有一种振聋发聩的鼓舞作用,而不是使人陷入悲观消沉的境地。

在文艺创作、作品的评论和鉴赏中,区别和把握这种界限和分寸十分重要。有的人虽然也写忧郁与哀,但那只是对个人命运的卑微而渺小的咀嚼和咏叹,从中看不到时代的风云,体验不到人民的感情;这类作品是不可能具有很高价值的。艾青的忧郁与悲哀,则是与时代的风云紧密联系,同人民的感情血肉相连的,所以他才能在众多的诗人中出类拔萃,别具风采。

诗歌结构

这首诗很难说有几个明显的段落,只能说有几个起伏。被称作主旋律的两行诗,是一个激荡的大气韵和境界,一下子把读者推了进去,使你不但置身其中,身内身外顿时落满了厚重的雪。随后,诗人才展开一幅幅的寒冷的场景。首先是风的出现,它“伸出寒冷的指爪/拉扯着行人的衣襟,用着像土地一样古老的话/一刻不停地絮聒着……”读者感触到了风的无法躲避的侵袭和它古老的哀伤的声息,不由得令人感到了历史的沉重。接着诗人从土地和人民的艰辛岁月,诉述了诗人自己“也是农人的后裔”,经历过流浪和监禁,失去了青春。诗人的命运与整个古老的民族和土地的命运是血肉相连的。诗人真挚的自白使诗浸染着温暖而赤诚的血泪,让诗、诗人与读者在民族危难的时刻紧紧联在一起。接着又在雪的寒冷中,看见在战争中遭到蹂躏和杀戮的善良的妇女,还有年老的奔波在流亡道路上的母亲。……诗人深情地呼号:

中国的路/是如此的崎岖/是如此的泥泞呀

这三行诗的容量是多么的沉重啊!它蕴含着深深的历史和现实的思考,使诗的意象和内含增添了极大的重量,这重量是一种不能推卸的负担,宿命地落在读者的心头上,引起了更深更深的震颤——这也正是雪落在中国土地上的寒冷的重量!

中国,

我的在没有灯光的晚上,

所写的无力的诗句,

能给你些许的温暖么?

他是对危难中的祖国说的。这是因为他看到了战争的现实的严峻性,看到了那些过去迫害过诗人自己和无数民主斗士,欺压过广大人民的权贵们,仍在过着纸醉金迷的日子;诗人能不感到忧虑吗?结尾的这几行诗不是无告的呻吟,它是声音颤栗的呼喊,是泣血的为祖国急切献身的心声。应当说,这充满悲愤力量的诗句,有力地震撼着人们的心灵,给人们带来了感情上的温暖和精神上的鼓舞!

散文化的语言

艾青的诗歌语言不是简单的情绪的外化,而是与内在生命不可分割的,它整体地形成了诗的有声有色有形的搏动着的生命体。许多论者评述这首诗时说它具有散文美,这正说明了它的平实自然的艺术特色。它没有雕琢和虚饰的痕迹,几乎看不到什么有形的技巧。而所谓散文美,也正说明诗歌语言的强有力的弹性和张力,它使诗的情境得以向远远的疆界拓展,具有了深邃广漠的感觉。

这也正是诗的大气之所在。“寒冷”“封锁”等词语虽然简洁,但极富于弹力与表现力,它们蕴涵着深深的历史和现实的思考,使诗的意象和内涵增添了极大的重量,这重量是一种不能推卸的负担,宿命地落在诗人的心头上,引起了深深的震颤──这也正是雪落在中国土地上的寒冷的重量。

可感可触的意象

意象是诗歌形象构成的基本元素,是诗人的内在情思和生活的外在物象的统一,是诗人通过想象将“意”与“象”相融合所创造的可感可触的景象。艾青作于国难当头、山河沦亡的抗战初期的诗歌不可避免地带上了那个时代悲壮的氛围。因此,在他诗中的意象也就必然带有这种悲壮的色彩。

从“土地”“风”“河流”这些意象中,我们不难品味出作者所经历的坎坷、辛酸以及对祖国、对人民、对土地的那种深深的爱。“土地”是艾青常用的一个意象,可以说那是他的又一生命。他为贫困的土地悲哀:“雪落在中国的土地上,/寒冷在封锁着中国呀……”这里的“土地”,不再是单纯的客观景物,而是贯注了作者主观情感的“象”。

作者对苍老、衰弱、正备受苦难的祖国感到万分悲哀,诗人挟着这份感情,用忧郁的目光扫视周围时,寂寞、贫困的旷野的载体──土地便进入诗人的脑海。作者通过吟唱土地这一个“象”,诅咒摧残土地的人,幻想着土地能焕发出生命的活力。

在诗中,作者的歌喉虽然沙哑却宽厚,虽然悲哀却博大,显示出一种雄浑的生命感;虽古朴却苍劲有力,因为土地是孕育万物的基础。正是由于有了对土地的这种热爱和眷恋,诗人笔下的另外两个意象便顺流而出。

“风”后面是“像一个太悲哀了的老妇”的修饰语,“河流”的前面加上“时间”和“雪夜”两个形容词,就把“风”“河流”这两种外在的纯景物变成了含有作者主观情思的“象”,就把这些在寒冷的夜晚出现在林间、河上、旷野的夜行者(既是为自己生活而搏斗、为命运所驱赶的劳动者,同时也是在生存线上挣扎、苦斗、寻找着道路的中国民众的形象)深刻地表现了出来。

可见,在诗歌中运用意象,能够使抽象的情感具体可感,能够引发我们产生丰富的联想和想象,从而体察出作者在诗中的情思。

名家点评

中国当代文学教研室主任洪子诚:忧郁由于苦难而产生;对苦难的忧郁之所以具有审美价值,就在于人类,中国人民为摆脱苦难所进行的斗争,将永远伴随着苦难。因而,在这种浓重的忧郁情绪中,能体会到对力的呼唤,对暴风雨扫荡这古老的世界的执着的期望。而这首诗,也从一个具体的实例,提示了艾青诗歌创作上以“自我”感受与个性概括民族、时代悲欢的美学特征。[3]

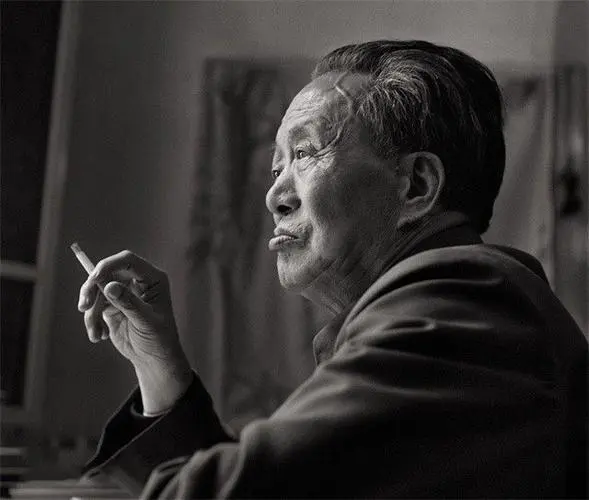

作者简介

艾青(1910年3月27日-1996年5月5日),原名蒋正涵,号海澄,曾用笔名莪加、克阿、林壁等,浙江省金华人。中国现代诗人。被认为是中国现代诗的代表诗人之一。主要作品有《大堰河——我的保姆》《艾青诗选》。[2]