方程意义

货币主义者之所以人格如此分裂,原因还在于其理论本身的缺陷。费雪方程式

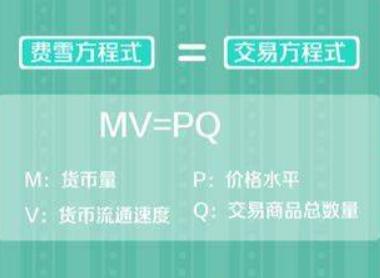

费雪方程式

作为货币主义理论大厦的地基,本身是失之于粗糙的,建筑在这样一个有缺陷的方程式基础上的理论大厦,就难免会出现摇摆不定的情况。

MV=PT这个公式当中,M是指货币总量,V是指货币流通速度,P是指商品的平均价格,T是指总交易商品量。

我们可以看出这个公式中的四个变量都是虚构出来的,在现实生活中并不存在。

我们先看P,商品的平均价格,这是什么意思?一筐苹果和一次性交易和一套房子和一堂数学课的平均价格,这是什么意思?这样的统计有何意义?这种平均价格能说明什么问题?这种“平均价格”存在吗?不但一筐苹果和一次性交易和一套房子和一堂数学课的平均价格不存在,而且一筐在北京出售的山东苹果和一公斤在四川出售的陕西苹果也不存在平均价格,一筐3月29日在北京出售的山东苹果和3月27日在四川出售的一斤陕西苹果也不存在平均价格。

而费雪方程式试图将天下所有时间、空间发生的五花八门的交易计算一个平均价格,这个平均价格到底有什么意义?我们知道,即便是一个“单一商品”,其平均价格也没有什么参考意义,比如有人告诉你2009年全国的“平均房价”是3000元/平方米,这个数字有什么意义吗?即便是2009年北京的“平均房价”也没有什么意义。更何况是“全国的所有时间、空间交易的所有的商品”的平均价格,这个东西是根本无法计算的。

还有这个T,总交易商品量,如前段所述,我不知道这个总量是如何加总的,一筐苹果+一堂数学课+一套房子等于什么?

详细介绍

然后,我们来看公式的左边。M即货币总量,即便是在流通单一货币的情况下,我们也很难界定货币的边界在哪里,现代银行学用M0、M1、M2、M3这些概念来划分不同的货币的边界,那么所谓的“货币总量”到底是指什么?现钞、活期存款、定期存款、信用卡、国库券、粮票、布票、商场代金券、银行汇票、债券……这个货币总量到底指的哪些?如果是M2,那么现钞和定期存款、债券、汇票显然不能简单加总,一块钱现钞加上一块钱汇票不等于两块钱。如此看来,货币总量也是一个无法计算的东西。

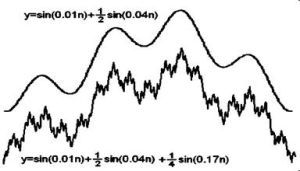

至于V即流通速度,这更是一个模糊的比喻。对于货币来说,并不是一个存在于经济体当中的简单流动着的东西,所有的货币都是被某个人所持有着。每一张钞票都可能在某天从一个人的现金持有变成另一个人的现金持有,有时候间隔时间长,有时候间隔时间短,但是在任何一个时间,货币总是由某个人所有。个人对现金持有量的决定构成了购买力的根本因素。个人有持有货币的偏好,而个人持有货币的需求是在微观层面发生变化,这种变化不会以同等程度同时发生在所有人身上。货币量的变化以及对货币需求的变化不会同时影响所有人持有货币的价值判断。也就是说,社会“总的货币流通速度”是一个虚构的概念。

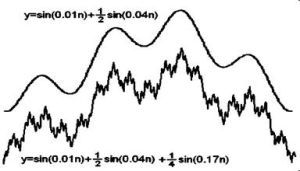

也就是说,当货币量发生变化的时候,不同商品的价格不会同时和同等幅度受影响,不会存在所有商品价格以同样比例上升和下降的情形。在通胀情况下,新增货币量到了最初受益人手里,每个受益人的偏好不同,其反应也不会相同,他们为他们想要的商品或服务支付更多的货币,这就使得相关的商品和服务价格上升。

通货过程

这种通货膨胀引起的价格变化过程,是从一种商品扩散到另一种商品,需要一段时间才能失去其动能。这种货币累进扩散贬值的过程,改变了不同群体的收入和财富。在社会中形成了受益群体和受损群体。只要通胀继续,财富从一个群体转移到另一个群体的过程就不会停止。而在通货膨胀所形成的新“平衡”中,价格也不会简单地是以前价格的某个倍数,每钟商品的涨价程度也不相同。

也就是说,不存在一个“总的货币流通速度”,在通胀的扩散过程中,每个环节的货币流通速度都是不同的。

通过对费雪方程式的分析,我们知道,货币量的变化与价格变化之间并没有一个恒定的关系。米瑟斯在《货币、方法与市场过程》中就认为“费雪方程式认为货币单位购买力与货币量成反比,这个假定是武断和错误的。”

米瑟斯认为建构在费雪方程式之上的货币主义的错误在于:试图通过控制“货币总量”来稳定货币的购买力,米瑟斯认为这是徒劳的。比如货币主义者认为,如果发生了通胀,那么就收缩银根,用同等程度的通缩来抵消通胀的危害;相反,当通缩时,就发行货币,使得货币的购买力保持稳定。然而,这种“宏观调控”的不靠谱之处在于,通胀的危害,即对经济结构的破坏已经发生,这种破坏已经成为过去,如果继续通过“货币政策”来调控,面多了加水,水多了加面,只能是对经济体造成第二次破坏。

米瑟斯就说过,他们没有意识到,采取这样的方法,他们并没有取消第一次变化的社会性效果,而只是简单地加上了一次新变化的结果。这就像某人已经被汽车碾过而受伤,让汽车从相反方向再碾一次,不会对上次的惨剧有所补救。

剑桥方程

剑桥方程式与费雪方程式两者在形式上基本相同,但二者在研究方法上、内容上却有本质的区别;

(1)对货币需求分析的侧重点不同。费雪方程式强调货币的交易手段职能,侧重于商品交易量对货币的需求;剑桥方程式强调货币作为一种资产的职能,侧重于收入y的需求。

(2)费雪方程式侧重于货币流量分析,剑桥方程式侧重于货币存量分析;

(3)两个方程式对货币需求的分析角度和所强调的决定货币需求因素有所不同。费雪方程式是对货币需求的宏观分析,剑桥方程式是从微观角度对货币需求进行分析。

马歇尔和庇古不仅仅将交易水平和影响人们交易方式的制度作为研究人们持有货币的关键要素,还探讨了货币作为财富的一种被人们选择所持有的原因和对货币需求量的影响。既然货币被人们选择所持有,就不能排除利率的影响。但总体来说,剑桥方程式和费雪方程式差异很小,体现了货币中性论,即经济中的实物经济和货币经济的“二分法”思想。

补充:【费雪方程式是反映名义利率和实际利率关系的方程】。利率有实际利率和名义利率之分。名义利率,是指没有考虑通货膨胀因素,按照承诺的货币价值计算的利率。实际利率,是对名义利率按货币购买力的变动修正后的利率。由于借贷双方更关心货币的实际购买力而不是货币的名义额,因此实际利率能更准确地衡量借贷的成本和收益。名义利率的计价单位是货币,实际利率的计价单位则为标准化的一篮子商品和服务。若年名义利率为i,则现在投资1元,1年后将获得1+i元,若当年通货膨胀率的预期值为π,按照现在的实际购买力计算,1年后的l+i元只相当于现在的(1+i)/(1+π)。如果实际利率用R来表示,则应该具有下列关系:

l+R=(1+i)/(1+π)

由上述公式可以推导出:

1+i=l+π+R+πR

在通货膨胀不是很严重的情况下,如预期的通货膨胀率低于5%,最后一项πR的数值就非常小,可以忽略不计。因此上述关系式可以进一步简化为:

i=R+π

这就是著名的费雪方程式(FisherEquation),该方程式是由美国伟大的经济学家费雪提出的。费雪方程式表明,名义利率必须包含一个通货膨胀溢价,以弥补预期的通货膨胀给贷款人造成的实际购买力损失。当实际利率保持稳定时,名义利率就会随着预期通货膨胀率的提高而提高。

费雪方程式与剑桥方程式的区别

一、区别

第一,对货币需求分析的侧重点不同。费雪方程式强调的是货币的交易手段功能,而剑桥方程式侧重货币作为一种资产的功能。

第二,费雪方程式把货币需求和支出流量联系在一起,重视货币支出的数量和速度,而剑桥方程式则是从用货币形式拥有资产存量的角度考虑货币需求,重视这个存量占收入的比例。所以对费雪方程式也有人称之为现金交易说,而剑桥方程式则称现金余额说。

第三,两个方程式所强调的货币需求决定因素有所不同。费雪方程式用货币数量的变动来解释价格,反过来,在交易商品量给定和价格水平给定时,也能在既定的货币流通速度下得出一定的货币需求结论。而剑桥方程式则是从微观进行分析的产物。出于种种经济考虑,人们对于拥有货币存在满足程度的问题;拥有货币要付出代价,比如不能带来收益的特点,又是对拥有货币数量的制约。这就是说,微观主体要在两相比较中决定货币需求。显然,剑桥方程式中的货币需求决定因素多于费雪方程式,特别是利率的作用已成为不容忽视的因素之一。

二、具体公式及其意义

费雪方程式:MV=PT其中,M是一定时期内流通货币的平均数量,V为货币流能速度,P为各类商品价格的加权平均数,T 为各类商品的交易数量。

从这个方程看,P的取值取决于M、V、T这三个变量的相互作用。费雪分析,在这三个经济变量中,M是一个由模型之外的因素所决定的外生变量;V由于制度性因素在短期内不变,因而可视为常数;交易数量T对产出量通常保持固定的比例,也是大体稳定的。因此,只有P和M的关系最重要。所以P的值特别取决于M数量的变化。费雪虽然更多地注意了M对 P的影响,但是反过来,从这一方程式中也能导出一定价格水平之下的名义货币需求量。也就是说,由于MV=PT,则M=PT/V 。这说明,从货币的交易媒介功能考察,全社会一定时期一定价格水平下的总交易量与所需要的名义货币量具有一定的比例关系,这比例是1/V 。费雪方程式没有考虑微观主体动机对货币需求的影响,许多经济学家认为这是一个缺陷。

剑桥方程式:Md=kPY其中,Md为名义货币需求,k表示以货币形式拥有的财富占名义总收入的比例,P代表价格水平,Y代表总收入。

以马歇尔和庇古为代表的剑桥学派,在研究货币需求问题时,重视微观主体的行为。他们认为,处于经济体系中的个人对货币的需求,实质是选择以怎样的方式保持自己资产的问题。决定人们持有货币多少的,有个人的财富水平、利率变动,以及持有货币可能拥有的便利等诸多因素。但是,在其他因素不变的情况下,对每个人来说,名义货币需求与名义收入水平之间保持着一个较稳定的比例关系。对整个经济体系来说,也是如此。