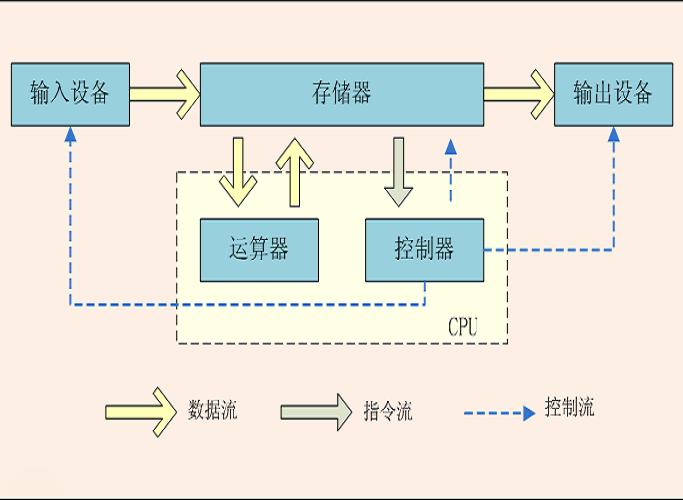

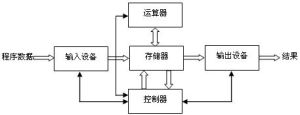

美籍匈牙利数学家冯·诺依曼于1946年提出存储程序原理,把程序本身当作数据来对待,程序和该程序处理的数据用同样的方式储存。冯·诺依曼理论的要点是:抛弃十进制,采用二进制作为数字计算机的数制基础。同时,预先编制计算程序,然后由计算机来按照人们事前制定的计算顺序来执行数值计算工作。

精选百科

本文由作者推荐

冯·诺依曼体系结构 相关的文章

石龙镇,隶属于广东省东莞市,地处东莞市北部,北与博罗县、增城区隔江相望;东与园洲镇相接;西与石碣镇相连;南与茶山镇、石排镇接壤。辖区总面积13.83平方千米。2021年,石龙镇户籍人口8.50万人,常住人口14.48万人。

旋转木马 회전목마,即回旋木马,为韩国MBC电视台于2003年8月23日起播出的周末连续剧,是一部以亲情、伦理、背叛、为题材的爱情剧,共有67集。由韩熙执导、赵素惠编剧,并由张瑞希、秀爱、李栋旭、柳秀荣、金南镇等主演。讲述了张瑞希与新人秀爱饰演的一对相依为命的姐妹花,在经历了一连串的家庭事故后,两个个性完全不同的姐妹努力在社会上求生存的故事。该剧描写了年轻人的感情纠葛,还从几个家庭的角度折射出社会的变迁,得到了中、韩两国广大观众的青睐。

2007年7月美国管理会计师协会IMA启动中文CMA考试,其含金量与英文CMA考试相当,瞬时引发社会强烈反响,很多本土公司的财务管理人员表示一直期待一个国际高认可度的认证考试来帮助他们实现专业水平的增长和个人价值的提升。中文CMA的面世,打破了一些财务管理人员英语的瓶颈,满足了他们的需要。管理会计将成为未来财务人才需求的大趋势,本土化的CMA将为中国经济创造大未来。

广州冰河湾真冰溜冰运动有限公司位于天河路228号亚洲体验之都——正佳广场五楼(前身为广州溜冰俱乐部,曾于1995-2000年间多次代表广州市参加全国花样滑冰比赛),冰河湾是广州第一家真冰溜冰俱乐部。冰场占地面积800多平方米,于2005年2月正式起航,它包括真冰溜冰场、国际溜冰学校、冰上用品超市及水吧休闲区。配合震撼的音乐设备,时尚的灯光效果,汇集时尚、健身、激爽的感受,在都市的喧嚣中营造出一片纯净的白色世界。真冰运动是国际上风起云涌的时尚运动,在现代大都市里寻求冒险、新奇、刺激、时尚体验的人群中倍受青睐。它集运动的速度与难度、舞蹈的优雅与抒情于一身,真正实现了运动与艺术的完美结合。

滨湖湿地公园位于合肥南淝河与十五里河入湖口之间的三角地带,南靠巢湖、紧邻市区,总面积10250亩,是合肥占地最大的湿地森林公园。建有小木屋、木栈道、游步道、带状湿地、焦姥河水系及森林,满足市民观光、休闲、娱乐、森林疗养等需求。素有”天然氧吧“美誉的滨湖湿地公园,不仅仅风景优美,景区内森林植被等复盖率极高,空气及其清新。漫步园区小道,或者租辆自行车骑游,或者乘坐小火车览园区风景,也可带上帐篷露营,享受静时光。听园中鸟鸣,赏美丽风景,悠闲自在。

东方体育中心位于上海美丽的黄浦江畔,紧邻2010年世博园区。占地面积为34.75公顷,建筑面积18.8万平方米。主要由体育馆、游泳馆、跳水馆、东方体育大厦四座大型建筑,以及一个标高为11米的大平台和一些辅助设施组成。东方体育中心室外部分设有大型广场、大型停车场、运动场以及高低起伏的绿化和大面积的人工湖景观。建筑宏伟大气,造型优美飘逸,整体环境充分体现了水的灵性和动感,是上海新十年的标志性建筑之一。

新疆冷杉(学名:Abies sibirica)又名西伯利亚冷杉,是冷杉属下的一个物种,它是一种常绿松科乔木植物,高达35米,胸径50厘米,树皮平滑,灰褐色。花期5月,球边果10-11月成熟。主要分布在俄罗斯伏尔加河以东地区、中亚、新疆北部、蒙古和中国大陆的黑龙江、新疆等地。生长于海拔1,900米至2,350米的地区,多生长于阴湿山坡,已由人工引种栽培。

昆仑公寓是华远地产鼎力开发的高档公寓项目,定位于中国国内房地产市场上的顶级豪宅。昆仑公寓位于朝阳区昆仑饭店西侧、华都饭店东侧,矗立于亮马河北岸、新源南路南侧,俯瞰第二使馆区茂盛的绿色走廊,远眺朝阳公园大片的城市绿带。

搁浅的旧时光ζ

还来不及增加介绍呢!

作者