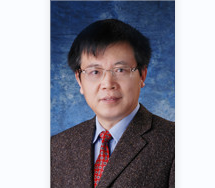

人物生平

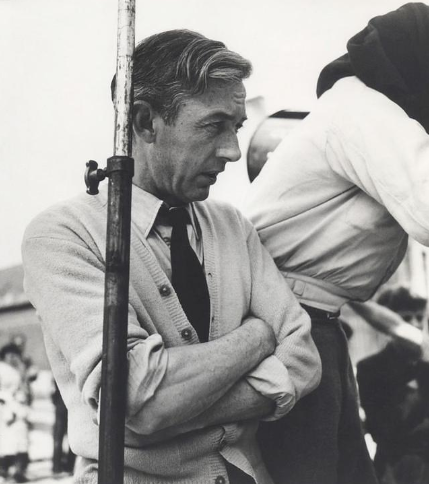

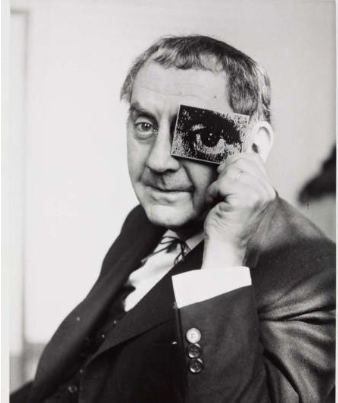

罗伯特·布列松

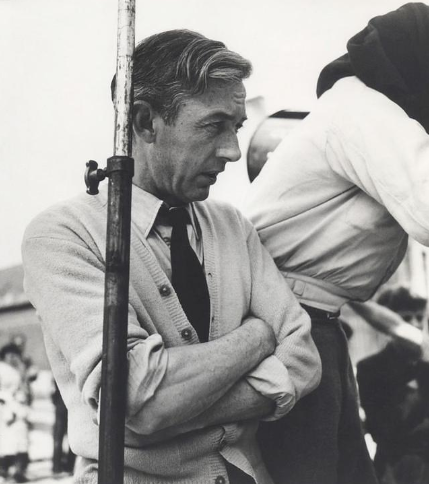

罗伯特·布列松生于法国多姆山省,早年曾学习绘画,二次大战时成为战俘一年,其间接触了电影胶卷,引发了对电影的兴趣。1933年转入电影界。二战期间被关入德国集中营,在那里认识勃里克柏杰主教,离开集中营后受主教所托拍摄以贝达尼修女院为背景的剧情长片《罪恶天使》,从此确立其以哲学性、天主教思想为主题的电影风格。

他个性孤高,作品少而精,风格简约,题材喜将文学名家的作品作重新诠释,关注枝节,喜欢采用非职业演员,对精神世界的孤独和超越做沉思性探索。他的美学信念是用电影将音乐和绘画融为一体,而不是戏剧和摄影。[1]

1951年开始执导电影。其首部作品《乡村牧师日记》就成功扬威威尼斯影展;1956年拍摄的《死囚越狱》也获得了康城影展奖项。到80年代共拍成包括《圣女贞德受难》、《梦想者四夜》等14部经典名作。他所撰写的《电影书写札记》一书,则使他高居电影史殿堂的宝座。

电影理论

《电影书写札记》是布烈松唯一的着作,辑录了自1950年起至1974年止,他对“电影书写”所进行的充满想像力的深遂反思。他谈模特儿、演技、目光、声音、说话、自动性、真与假,他谈的不仅限于电影艺术,而是可引申至人生这一创造活动。他的反思已经由技进乎道,对于显隐、收放、增减、予取、远近之道,多有精辟提示,也为我们揭示预知、等待、邂逅、诱导、亲近的艺术。有人说布列松谈的是电影伦理学,其意大抵在此。

电影风格

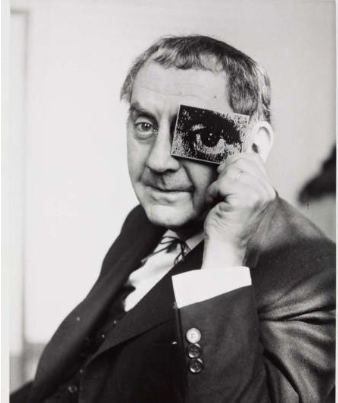

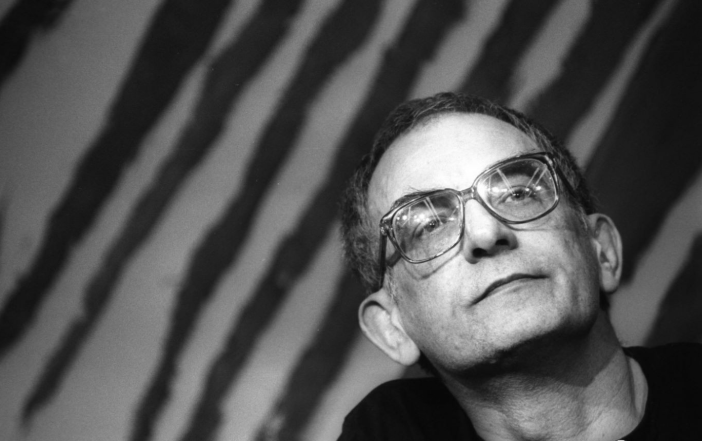

罗伯特·布列松

布列松是吟咏人类苦难的诗人。从1945年《布劳涅森林的女人们》,到1950年《乡村牧师日记》,再到1983年痛斥拜物主义的收山之作《钱》,布列松影片中的人物永远在灵魂深处接受苦难的挑战,无论是死囚、扒手和罪人,还是圣女贞德和法官。受苦受难不是忍受折磨,而是不甘屈服命运。布列松说,没有献身精神,不抛弃利己主义,人的灵魂就不得安宁。他在主人公身上寻找赎罪的希望,从而,拯救人的灵魂成为布列松影片的主题。

1950年的影片《乡村牧师日记》在电影史上的意义在于它为文学作品的电影改编方式提供了独特的范例,具有划时代的意义。根据法国作者贝尔纳诺斯(1888~1948)的日记体同名原着改编而成,以冷峻的笔调塑造了一个近乎耶稣基督忍辱负重自我牺牲的殉道者形象,表现了忠于神职的乡村牧师日月如斯的磨难和忧虑,揭示了内心的搏斗,对人生使命的怀疑和爱的本能,颂扬人类的精神价值是这部作品的基调。

1974年的影片《武士兰士诺》,布烈松借古喻今之作,根据亚瑟国王手下的圆桌武士寻找圣杯而改编的故事,曾获1974年戛纳电影节国际影评人大奖。布烈松通过中古时期的侠义和愚忠精神,对当时身处社会的功利主义和道德沦丧进行了尖锐的批判和讽刺。故事讲得很有中国古代侠义英雄的味道,将家国大义凌驾于个人情感之上,小义需承让于大义。但是英雄却终不为世人所理解,布烈松一贯的赎罪母题在本片中得到升华。

布列松的电影语言严酷冷峻,充满哥特式的苦行主义色彩,既无布努艾尔的嘲讽和幽默,亦无伯格曼的苦涩与同情。影片舍弃了激情和戏剧性元素。无情节的故事中凝聚了无数细小事件。外部世界的元素和故事的发展都是虚设的背景,几近空荡的环境描写凸显了精神的内容。在不同寻常的空空荡荡的世界中,无灵性的光秃秃物件获得明显可感的时间维度,如一潭死水般凝滞的时间渲染了恼人的空虚感。布列松的影片是纯粹派艺术的绝唱。

他的影片常常运用特殊的修辞手段——重复。反复再三而全无修饰的沉闷细节、令人压抑的单调感和重复手法产生的仪式感,强化了物象与精神的联系。所以,苏珊·桑塔格(近代西方最引人注目的美国著名作家、评论家)说:“布莱松的影片呈现了‘灵魂的实体’”。

电影成就

法国电影新浪潮

布列松在法国电影新浪潮创始人中有着很高的地位。他被看做是与亚历山大·阿斯特鲁克(Alexandre Astruc)和安德烈·巴赞(AndréBazin)齐名的现代电影理论奠基者,这套理论对法国电影新浪潮产生了深刻的影响。新浪潮先驱把布列松誉为这场电影运动的榜样人物。

电影作品

1934,《公共事务》

1943,《罪恶天使》

1945,《布劳涅森林的女人们》

1951,《乡村牧师日记》

1956,《死囚越狱》

1959,《扒手》

1962,《圣女贞德受难》

1966,《驴子巴特萨》

1967,《穆谢特》

1969,《温柔女子》

1972,《梦想者四夜》

1974,《武士兰士诺》

1977,《很可能是魔鬼》

1983,《钱》

获奖情况

1983

第36届戛纳电影节主竞赛单元金棕榈奖(提名)《钱》

第36届戛纳电影节主竞赛单元最佳导演《钱》

1974

第27届戛纳电影节费比西奖Parallel Section《武士兰士诺》

1967

第20届戛纳电影节主竞赛单元金棕榈奖(提名)《穆谢特》

第20届戛纳电影节OCIC Award《穆谢特》

1962

第15届戛纳电影节主竞赛单元金棕榈奖(提名)《圣女贞德的审判》

第15届戛纳电影节主竞赛单元评审团特别奖《圣女贞德的审判》

第15届戛纳电影节OCIC Award《圣女贞德的审判》

1957

第10届戛纳电影节主竞赛单元金棕榈奖(提名)《死囚越狱》

第10届戛纳电影节主竞赛单元最佳导演《死囚越狱》

艺术特点

罗伯特·布列松

总体概括

他的“电影学”是一种高度风格化的体系,他企图用电影表达生存境况中那些无法用正常手段表达的东西——人物内心的运动、人类灵魂的精要轨迹。为达此目的,他在电影中排斥所有他认为是虚假和不必要的成分,大量剥除现实到仅剩下精髓的程度。手法的经济是他终生孜孜以求的事情。他自己说:“当一只小提琴足够的时候,就不要用两只……人们不是通过加法来创造,而是通过减法。”

然而籍此称他为“极少主义者”却是不恰当的,这只能把他高度发展和复杂的风格归结为灵巧和肤浅。他的“极少主义”最终获得的是“极多的”丰富。在《乡村牧师的日记》和《巴尔塔扎尔的奇遇》中贫瘠的自然、《一个死刑犯的越狱》和《金钱》中空荡荡的牢房、走廊和庭院加强了主人公生存境地的隔绝感,有助于观众把目光聚焦在他们的内心斗争上。《一个死刑犯的越狱》末尾通过鞠斯特和芳婷攀过天窗、沿着监狱高墙爬行的戏剧性的明暗对比,创造了他们内心斗争的紧张而强有力的隐喻。

画面语言

布烈松善于运用一成不变、单调贫乏、强调象征意义的画面语言,让一个物品、一张人脸、一个手势独立表达意义,用生活素材来表现观念。在他的影片中,人物视线非常重要,观众可以跟随主人公们的视线变换和它们的关系来完成对叙事的掌握。对布勒松来说,“剪辑一部电影就意味着通过角色们的眼睛来连接彼此和周围的事物”。

模糊不清的时空

布烈松影片中的时空往往模糊不清,我们无从判断牧师的村庄和住地离教堂究竟有多远。我们也没有看到芳婷牢房的全貌——有丰富的特写展示着它的局部:门、窗、天窗等等,因为它们才是主人公最关心的。时间的流逝是主观的,在《乡村牧师的日记》这部回避不了时间序列的影片中,它们由主人公生命中的一系列重要事件来标定。经常是这样:“教义问答班结束地比我预想的晚”等等。

声音

声音也是布烈松达到叙事简洁目的的重要元素。他大量采用“直接音响”来扩展叙事维度,应用画外音来减少视觉对人们的误导。有意思的是,第一人称的旁白告诉我们的,常常就是它们所叙述的情景,这种声音和画面的谨慎重叠很好地强调了某个动作或细节的重要性,建立了某种叙事节奏感。

丰富的人性

演员为“原型”所替代——他就是这样称呼他们的。特殊的格言和缺乏演员的自由排斥了夸张和意图。它们与压缩的背景一起,突出地显示了人物角色的根本性的被囚禁的问题。布烈松在实践自己的“电影学”时并不是冷漠的。他的影片揭示了非常丰富的人性,可以说是真正二十世纪的写照。影片的中心都放在这样一个严肃的主题上:“逃出来,如何逃出来,在肉体上和在精神上逃出来”——这是罗贝尔.布莱松影片中角色们的一个永恒主题。

反抗性人物

他们都有这种对反抗性人物的嗜好,从《贞德》到《也许是魔鬼》中的自寻短见的少年,或者是《金钱》中的送柴油的司机。囚禁同样也可以由罗贝尔.布莱松所称为的“裂变”来解释,也就是说用剪辑来实现身体或世界的各个部分的分离,然后再用其它方式将它们组合起来(在《扒手》里从一手到另一手的连接)。这些生活在边缘的人物与社会产生对抗,他们自己内心深处同时还要与邪恶斗争。这种内心的张力来自悲悯,来自对小人物彻骨的同情,也来自他自己曾经遭受的德国集中营的非人道境遇。

电影节参赛

以下记录布列松参赛欧洲三大国际电影节主竞赛单元详情:

戛纳:死囚越狱(1957)、圣女贞德的审判(1962)、穆谢特(1967)、钱(1983)

柏林:扒手(1960)、梦想者四夜(1971)、很可能是魔鬼(1977)

威尼斯:乡村牧师日记(1951)、驴子巴特萨(1966)

经典赏析

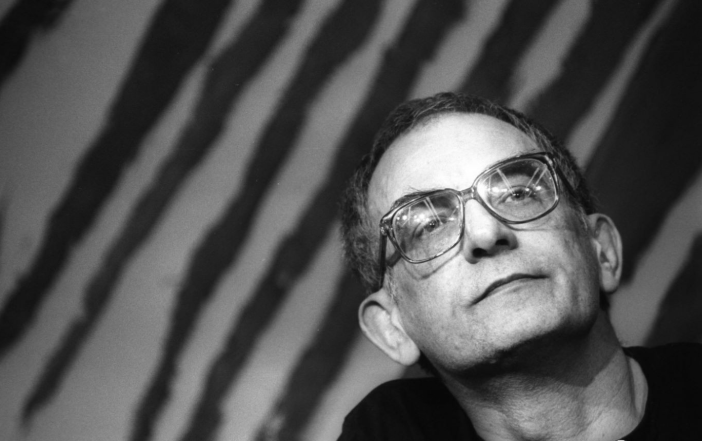

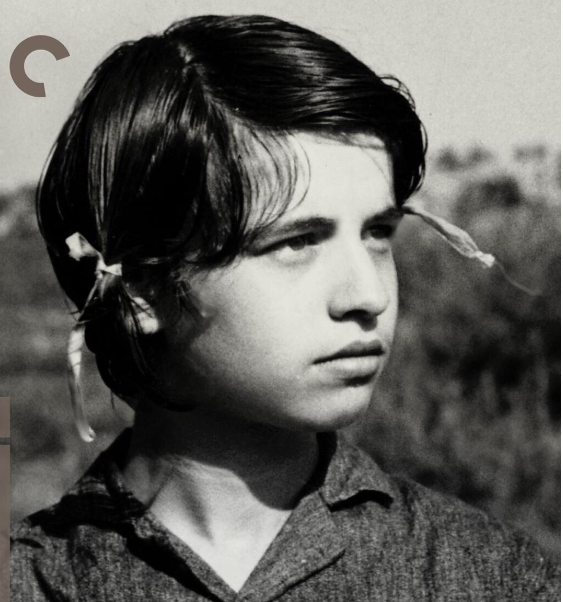

罗伯特·布列松青年时期

关于罗伯特·布列松和《扒手》

第一,布列松并不是为广大影迷所熟知的电影大师,很多影青也只闻其名,不见其电影,这也是可预见的,对于大多数人来说,布列松这样的大师总是意味着观影时一顿美美的睡眠。但是布列松在电影界内却是很多名家的偶像,其中评价他的最有名的话莫过于吕克·戈达尔:“布列松之于法国电影,正如莫扎特之于奥地利音乐,陀思妥耶夫斯基之于俄国文学。”评价之高可见一斑。

第二,布列松的电影难见“技巧”,即一般传统上的视觉技巧,而且布列松的一些电影都是使用了大段画外音,这样,使很多人感觉到“闷”,甚至是“很难看”。

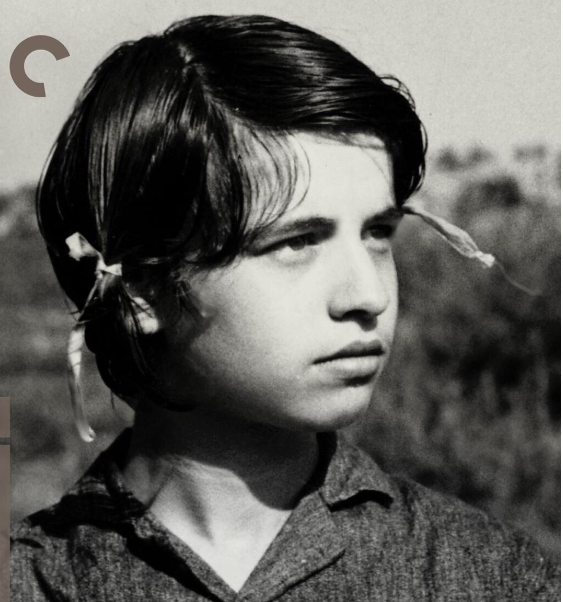

这部影片是布列松极简主义的最高艺术成就,他的切换总是不多余也不缺乏,冷峻的剪辑没有突出丝毫的感情,这就是布列松想要的。但是冷峻不代表没有节奏,布列松的光声是拥有节奏的,譬如开头在赛马场。

而在《扒手》中,还有一大神韵,即演员,我认为,在这点上,布列松可称为最伟大导演。

布列松从来都只用非职业演员,但是,那些人在影片中的神采却是任何职业演员达不到的。真实是布列松一直所坚持的,他根据角色选择了演员,给了他们大致的剧本,照后来那些业余演员所说:“我从来不知道自己会成为《扒手》中的演员,布列松选择我时就给了我一种难以言状的力。”布列松从不给演员说他自己的感觉,他让演员记住了大致的故事,就把他们放在环境中演,当演员不知所措时,他对演员唯一的建议是“或许你可以这么说。”

我们看一部电影,到底该怎么看才认定其是好电影?看故事?看明星?看特效?都不是,我们需要看导演他怎么来讲他所要讲述的这个故事,这才是体现导演作用的地方。同样我们还要看电影的光,声和时空,这是电影最基本的四大元素,如何利用这四大元素也成为导演能力所体现的标杆。《扒手》明显做到了导演想表达的最好。