黑冠长臂猿(学名:Nomascus nasutus)因臂特别长而得名。直立高不过0.9米;腿短,手掌比脚掌长,手指关节长;身体纤细,肩宽而臀部窄;有较长的犬齿。臀部有胼胝,无尾和颊囊。喉部有音囊,善鸣叫,雄猿为黑色,顶多在嘴角边有几根白毛,头上有一簇毛。雌性的毛色从黄灰色到淡棕色,在头的顶部和腹部有一黑斑,此外手指和四肢可能部分是黑棕色的。栖息于热带雨林和亚热带季雨林,树栖。白天活动。善于利用双臂交替摆动,手指弯曲呈钩,轻握树枝将身体抛出,腾空悠荡前进,一跃可达10余米,速度极快,能在空中只手抓住飞鸟。在地面或藤蔓上行走时,双臂上举以保持平衡。群居。食物以浆果为主,也吃树叶、小鸟、鸟蛋或昆虫。每胎产1仔。

精选百科

本文由作者推荐

黑冠长臂猿 相关的文章

Here地图是由诺基亚推出的地图服务。该款软件的功能是提供免费turn-by-turn语音导航,公共交通信息,以及丰富的道路交通信息等。但是也存在缺陷,比如在公共汽车以及地铁等重要公共交通信息提供上经常性的设置一些无意义的导航。

华南师范大学附属小学创建于1937年8月,原名勷勤大学教育学院附属小学,后几度易名为“广东省立文理学院附属小学”、“广东省文理学院附属小学”、“华南师范学院附属小学”、“山鹰小学”等,1982年10月定名为华南师范大学附属小学。学校于1995年晋升广东省一级学校行列,是全省唯一一所直属广东省教育厅和华南师范大学双重领导下的省一级学校。

玉蜀黍(学名:Zea mays L)是禾本科、玉蜀黍属植物,俗称玉米。 一年生高大草本。秆直立,通常不分枝,高1-4米,基部各节具气生支柱根。叶鞘具横脉;叶舌膜质,长约2毫米;叶片扁平宽大,线状披针形,基部圆形呈耳状。顶生雄性圆锥花序大型,主轴与总状花序轴及其腋间均被细柔毛;雄性小穗孪生,长达1厘米,小穗柄一长一短。颖果球形或扁球形,成熟后露出颖片和稃片之外,其大小随生长条件不同产生差异,一般长5-10毫米,宽略过于其长,胚长为颖果的1/2-2/3。花果期秋季。

无极限是无限极(中国)有限公司是李锦记健康产品集团成员,成立于1992年,以“无限极”为核心品牌,是一家从事中草药健康产品开发、生产及销售的大型港资企业,总部位于中国广州。自1992年成立以来,以“思利及人”为核心价值观,秉承“永远关怀、永远合作、永远创业”的企业精神和务实稳健的经营作风,以弘扬中华优秀养生文化,创造平衡、富足、和谐的健康人生为历史使命。公司取得了快速的发展,赢得了千千万万消费者及社会各界的认可。李锦记第四代传人。

保罗·迪卡尼奥(Paolo Di Canio),男,1968年7月9日出生于意大利罗马,意大利职业足球运动员,司职前锋,曾经在意大利、英格兰、苏格兰联赛多家球会效力,是2001年度国际足联公平竞赛奖的获得者,后曾担任英超桑德兰足球俱乐部主教练。

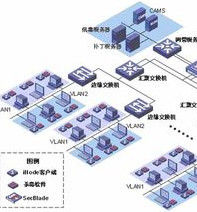

系统集成,就是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理,并使之能彼此协调工作,发挥整体效益,以达到整体性能最优。

《美女董事长老婆》是冰糖白开水所着都市小说,17K小说网签约首发。2014年7月15日登上17K首页封面推荐,且在中国移动和阅读上创下2.7亿点击。林非曾经是国际秘密组织的首领之一,回国后成为一个吊儿郎当玩世不恭的计程车司机,遇美女董事长逼婚,想平凡终老的他却风波不断的故事。

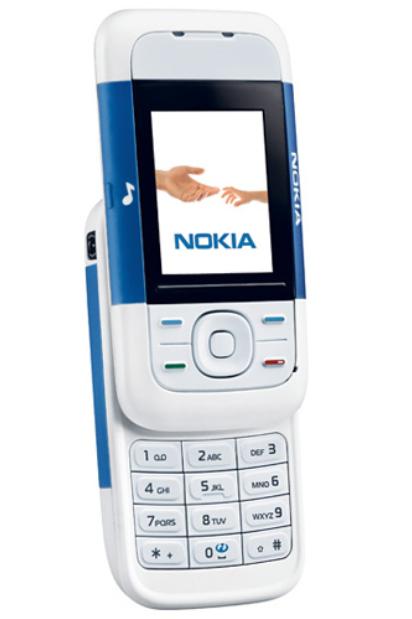

诺基亚5200是诺基亚公司于2006年10月推出的采用了塞班S40操作系统的,基于GSM网络的音乐手机。诺基亚5200机身边线简洁,边角圆润处理衬托机身轻盈匀称,红白色的颜色搭配匠心独具。该机搭载有1.8寸的屏幕,128×160分辨率,显示效果还算不错。内置的30万像素CMOS摄像头,支持4倍数码变焦,并拥有视频拍摄功能和横向全屏模式摄像机功能。屏幕旁边配备了音乐操控键,可进行音乐的暂停,播放,非常的便捷。