阿尼帕·阿力马洪,女,维吾尔族,1939年5月生,新疆维吾尔自治区青河县青河镇居民。阿尼帕·阿力马洪收养了汉、回、维、哈4个民族的10个孤儿,加上自己生育的孩子,以博大的慈母之心,创造了至真至纯的温暖之家。同时,她还把仁爱之心播洒到社会,帮助了许多困难中的人们,为建设新疆民族和谐大家庭作出了贡献。2009年,阿尼帕·阿力马洪被国务院授予全国民族团结进步模范个人荣誉称号,被评为新疆十大杰出母亲;2010年,荣获中央电视台感动中国十大人物,入选中国文明网“中国好人榜”,入选《中国国家形象片——人物篇》在国外展播。

精选百科

本文由作者推荐

阿尼帕·阿力马洪 相关的文章

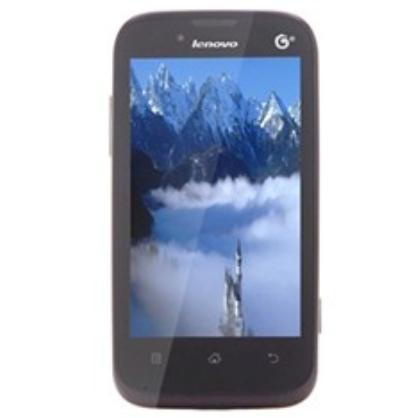

上市日期 2010年手机制式 GSM,支持频段 GSM 850/900/1800/1900MHz,数据传输 GPRS,EDGE,屏幕材质 TFT,屏幕色彩 26万色。

高奇,男,汉族,1962年3月生,山西临县人,大学学历。1982年12月参加工作,1987年12月加入中国共产党。2018年8月,经山西省纪委监委会议研究并报山西省委批准,决定给予高奇开除党籍、开除公职处分;将其涉嫌犯罪问题及所涉款物移送人民检察院依法审查、提起公诉.

王亮,残疾歌手,安徽阜阳界首市人,小时候因医疗事故致肌肉萎缩症。曾获2003年首届《中国少年儿童艺术节歌唱大赛》金奖,特别奖。2004年《中国星全国流行音乐大奖赛》青年组金奖。2005年《安徽残疾人音乐大奖赛》一等奖。著名歌唱家李谷一称赞他是少年天才歌手并致词鼓励捐助。

格林集团是伴随着中国现代市场经济发展而成长起来的民营企业。其前身格林期货经纪有限公司由集团董事长王拴红于1993年2月创立,是中国最早的期货公司之一。经过多年的发展,格林集团由初创时期注册资金100万元的公司已发展成为涉足期货、房产、保险三大领域的大型金融集团。

东岳庙坐落于北京朝阳门外大街中段,占地约6万平方米,初建于元代延祐六年(公元1319年),由中路及东西院组成,共七进,集廊院、四合院为一体,具有元、明、清三代建筑风格,距今有600多年的历史。东岳庙素以神像多、楹联多、碑刻多著称。图片为东岳庙我去过这个地方在朝阳区神路街。里面有东岳殿、官职司,行云布雨司、阜财殿、文财神比干为商朝老臣,为了直言上谏殷纣王,被小人费仲尤浑陷害,说妲己是妖孽迷惑纣王,毁了成汤八百年的社稷基业,比干作为丞相元老被挖了七窍玲珑心。众臣子对纣王很不满。都纷纷起了逆反之心。

《判我有罪》(Sentence Me Guilty)是由中国女性编剧及导演孙亮执导,李昕芸、吴镇宇、戴立忍、田小洁、李至正联袂主演的犯罪悬疑电影,于2016年5月6日在中国上映。该片根据真实案件改编,讲述了医院发生了一起惨烈的坠楼命案,由此牵出一场围绕金钱与欲望的黑幕,该影片入围了北京国际电影节“注目未来”单元。