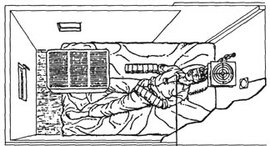

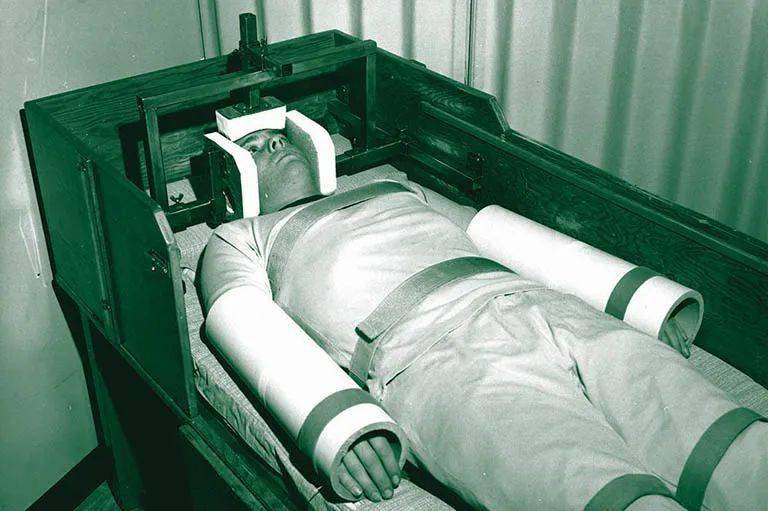

感觉剥夺是指将志愿者和外界环境刺激高度隔绝的特殊状态。在这种状态下,各种感觉器官接收不到外界的任何刺激信号,经过一段时间之后,就会产生这样或那样的病理心理现象。感觉剥夺实验也证明了我广泛联系的观点。1954年,加拿大麦克吉尔大学的心理学家首先进行了“感觉剥夺”实验:实验中给被试者戴上半透明的护目镜,使其难以产生视觉;用空气调节器发出的单调声音限制其听觉;手臂戴上纸筒套袖和手套,腿脚用夹板固定,限制其触觉。被试单独呆在实验室里,几小时后开始感到恐慌,进而产生幻觉……在实验室连续呆了三四天后,被试者会产生许多病理心理现象:出现错觉幻觉;注意力涣散,思维迟钝;紧张、焦虑、恐惧等,实验后需数日方能恢复正常。

精选百科

本文由作者推荐

感觉剥夺实验 相关的文章

萨拉热窝围城战役,是现代战争史上最长的围城战役,是波斯尼亚战争的一部分。波斯尼亚和黑塞哥维那首都萨拉热窝从1992年4月5日至1996年2月29日遭到南斯拉夫人民军与塞族共和国陆军围困。萨拉热窝围城战役时间超过斯大林格勒战役三倍,比列宁格勒战役还要长一年之久。

膨松剂(Leavening agents)指食品加工中添加于生产焙烤食品的主要原料小麦粉中,并在加工过程中受热分解,产生气体,使面坯起发,形成致密多孔组织,从而使制品具有膨松、柔软或酥脆的一类物质。通常应用于糕点、饼干、面包、馒头等以小麦粉为主的焙烤食品制作过程中,使其体积膨胀与结构疏松

戴月,女,来自湖北武汉,中国好声音第一季选手。戴月是一个全职妈妈,但她坚持"不管年纪多大,都有追求梦想的权利"!这位语出惊人的学员,演唱歌曲《其实你不懂我的心》也一样的惊艳全场。虽然最终没有老师为她转过来,但最后戴月与杨坤一起演唱了一首《里约热内卢》,在她看来,这就是成功。

《艺海》,湖南省文化厅主管,湖南省艺术研究所、湖南艺术职业学院主办。全国首份大艺术期刊,涵盖戏剧、音乐、美术等诸种艺术门类。杂志创办于1958年,初名《湖南戏剧》,1985年更名为《剧海》,当时主要以服务舞台艺术为宗旨,1993年定名《艺海》后,开始转向各艺术门类。《艺海》为田汉戏剧奖发起期刊之一,全国艺术类核心刊物、湖南省一级刊物、田汉戏剧奖优秀期刊,湖南省唯一艺术期刊。

上市日期 2010年手机制式 GSM,支持频段 GSM 850/900/1800/1900MHz,数据传输 GPRS,EDGE,屏幕材质 TFT,屏幕色彩 26万色。