人物介绍

库尔特·卢因(1890-1949)美籍德国心理学家,“场论”、“群体动力论”的开创者。他在二战期间将群体动力学应用到军队士气研究和劝说人们改变食品习惯的研究中。1944年,到麻省理工学院创立了群体动力研究中心,并担任主任,直到逝世。在任教期间,在卢因的周围吸引着当时一些最聪明的研究生,有许多学生后来都成了社会心理学或传播学领域里举足轻重的学者,如卡特赖特(D.Cartwright)、费斯廷格(L.Festinger)等。 [1]

卢因的研究兴趣十分广泛,但以实用著称。他创立的“场论”和“群体动力论”,以及一系列由实地试验得出的成果,“在心理学的发展中留有一个不可磨灭的烙印。”(G·Lindzey and C·Hall,1970)卢因认为,人的行为环境是一个相互依赖、相互作用的动力整体,人也是其中的一部分,任何个人的心理活动和行为都由此情境和所属群体决定,这观点暗示传播者,要通过传播改变一个人的态度、认识和行动,不仅要考虑受传者的个人特性,而且要考虑他所属的群体的特点和环境因素。

卢因还将心理学知识引入传播学研究,用来研究“群体生活的途径”,以及群体对个人的观念、动机、愿望、行为和倾向的影响。

卢因最先提出“守门行为”和“守门人”概念,是在第二次世界大战期间。当时美国政府鼓励公众食用动物内脏,卢因带领学生对这一宣传活动进行研究后发现:家庭主妇对不受欢迎的食物,扮演着犹如守门人的角色。除非家庭主妇决定将动物内脏推销给她的家人,否则,她的先生和孩子是不可能吃到的。

1947年,卢因发表了他生前的最后一篇论文《群体生活的渠道》,将传播系统内的“守门行为”和“守门人”概念予以理性阐述,认为在传播过程中信息总是沿着包含有检查点即“门区”或关卡的某些渠道流动,那些能够允许信息通过或不许信息流通的人或机构,即为守门人。守门人的主要作用是选择和过滤他所接到的信息。接着,卢因的学生怀特(D.White,1950)和其他的传播学者(如麦克内利和巴斯等人)便依据卢因的提示开始研究大众媒介机构中的守门人行为,如报社新闻电讯编辑就把持着全国性和国际性的新闻流向和流量。可以这样说,“守门行为”和“守门人”的概念,是卢因成为传播学创始人的重要理论原因。

主要著作

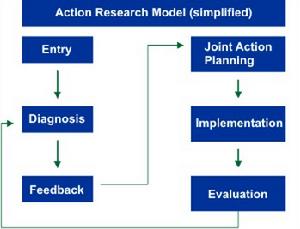

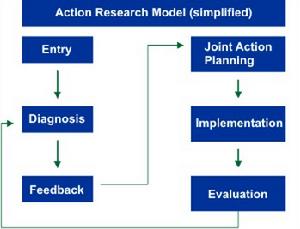

卢因模型

库尔特·卢因柏林大学就学于完形心理学创始人之一的马克斯·沃特海默。他于1944年首先应用“群体力学”这个术语来指小团体中人与人相互接触、影响而形成的社会效应。1945年,卢因在麻省理工学院成立了一个群体力学研究中心,这个中心在卢因去逝后的1948年迁移到密西根大学。

群体力学的出现以及库尔特·卢因的首创性的工作成为演变中的管理思想的一个重要里程碑。卢因的主要著作有:《社会科学中的场论》(1951年),《实验所创造的“社会气氛”中进攻性行为的模型》(1938年,与利皮特、怀特合著),《解决社会冲突》(1948年)。

学术贡献

场论

库尔特·卢因是心理学中“场论”和“群体动力论”的最先提出者,并创立群体动力研究中心。群体动力论主要研究群体与个体之间的关系,特别关注群体规范对个体行为的制约和影响。从研究中可以得出:个体与群体的关系是如此紧密,以至于群体的规范可以直接制约和影响个人的行为。二战中他将这一理论应用于对军队士气问题的研究,同时还进行了劝诱人们改变饮食习惯的研究。

卢因的群体动力论对美国传播学的建立起了一定的推动作用,也为传播学研究提供了一个新的层面和方法。卢因对传播学的另一个重要贡献提出信息传播的“把关人”概念,“把关”理论成为揭示新闻或信息传播过程内在的控制机制的重要理论。

场论

由于卢因把行为看成是人及其环境的一个函数或“场”,因而他的思想被称为“场论”。这里的“场”是借用物理学中“磁场”的概念。他与他的同事们应用“生活空间”、“自由运动的空间”和“场为”(即群体对个人发出的压力)等术语来从事一系列有关对变化的抵制和领导对群体的影响方面的研究。

卢因等人认为,群体行为是一种复杂的具有象征意义的力的相互作用,它可以影响群体结构,修正个人行为。卢因在论说其“场论”时借用了几何学中“拓扑”一词。同几何学中的“拓扑”相类似,卢因在研究群体时侧重于连续性的问题而不是大小或形态的问题,他将群体叫做“准静态平衡”,即认为群体处于相互适应的持续过程之中,永远不会处于一种平衡的固定状态,看来是相对静止的,实际上却在缓慢地运动和变化。卢因的“场论”强调内在需要和周围环境的相互作用对人的心理、行为的影响。人的内在需求未得到满足,便使内部的“场”产生的影响。人的内在需求未得到满足,便使内部的“场”产生张力,周围的环境可起加速或延缓的作用;其中内部“场”的张力是决定性的因素。“场论”推出了著名的行为公式:B=F(P*E)公式中,B代表行为,P代表个人,E代表环境,f为函数。人的行为是个人与环境相互作用的结果。

卢因的“场论”最初只用于研究个体行为。1933年他移居美国后,进而把这种理论用于研究群体行为,研究影响群体活动动向的各种因素。

群体动力学

团体力学理论

团体力学理论是行为科学学派代表人之一库尔特·卢因于1944年提出的。团体力学所研究的团体指非正式组织。同正式组织一样,团体有三个要素:一是活动;二是相互影响;三是情绪。在这三项要素中,活动是指人们在日常工作、生活中的一切行为;相互影响是指人在组织中的相互发生作用的行为。情绪是人们内在的,看不见的生理活动,如态度、情感、意见、信息,但可以从人的“活动”和“相互影响”中推知其活动,相互影响和性绪不是各自孤立的,而是密切相关的其中一项变动,会使其他要素发生改变。团体中各个成员的活动、相互影响和情绪的综合就构成团体行为。

团体是处于均衡状态的各种力的“力场”,叫做“生活场所”、“自由运动场所”。这些力场涉及团体在其中活动的环境,还涉及团体成员的个性及其相互间的看法。团体成员在向其目标运动时,可以看成是力图从紧张状态中解脱出来。所谓各种力处于均衡状态是相对的。事实上,一个团体永远不会处于“稳固的”均衡状态,而是处于不断地相互适应的过程。这可以比作一条波澜不掀的河流:看起来是相对静止的,实际上却在不断地缓慢运动和变化。团体行为就是各种相互影响的力的一种错综复杂的结合,这些力不仅影响团体结构,也修正一个人的行为。

卢因认为,除了正式组织的目标外,团体(非正式组织)还必须有它自己的目标的维护团体的存在,使团体持续地发挥作用。连续地过度地追求正式组织的工作目标有损于团体行为的内泵力。所以,团体领导人必须为促进一定程度的团体和谐而提供相当的时间和手段。在团体内把感情上的压力发泄出来,有利于正式组织工作目标的实现。相互依赖水平高的团体,在意见和感情的交流上比较好,团体成员的满意度、激励和内泵力都较高。

卢因及其同事1939年在艾奥瓦大学从事的试验表明,对团体有三种不同的领导方式:专制的领导方式、民主的领导方式、自由放任的领导方式。由于领导方式不同,其效果也不一样。但这三种方式并不相互排斥,而是在不同的情况下可以选择不同的方式。同时卢因还发现,一个团体除了领导者之外,还有参与者。团体规模的大小是决定其成员参与的程度和人数的一个主要因素。此外,如果团体成员的权力和地位比较平等,则参与者的人数会显著增加。工作团体不是一群无组织的乌合之众,工作团体是有结构的,团体结构塑造团体成员的行为,使人们有可能解释和预测团体内大部分的个体行为以及团体本身的绩效。

因此,卢因进一步指出,由于非正式组织的实质在于人与之间的相互关系和作用,所以,基本团体的规模小为好,以便成员相互间能经常交往。但是,在实践中,团体的规模大小要根据具体情况来定。卢因认为,当一个团体和主要任务是作出高质量的复杂决策时,最恰当的规模是七人至十二人,有一个正式的领导者;当一个团体和主要任务是解决矛盾和冲突,取得协议时,最好由三至五人组成,不要正式的领导者。这样能够保证每个成员充分发表意见和进行讨论;当一个团体既要作出高质量的决议,又要取得协议时,最好由五至七人组成。可以发现,这种社会惰化效应产生的原因也许是团体成员认为其他人没有尽到应尽的职责。如果把别人看作是懒惰或无能的,可能就会降低自己的努力程度,这样才会觉得公平。另一种解释是团体责任的扩散。因为团体活动的结果不能归结为具体某个人的作用,个人投入与团体产出之间的关系就很模糊了。在这种情况下,个人就会降低回体的努力。换言之,当个人认为自己的贡献无法衡量时,团体的效率就会降低。

工作团体中这种社会情化效应对于组织行为学者来说,意义又是重大的。如果管理人员想借助团体的力量,来强化土气和工作团队,他们就必须提出供衡量个人努力程度的手段,否则,管理人员就应该权衡一下团体可能带来的生产率的下降程度是否可以接受。另外,社会情化现象与文化背景有密切的关系。比如,像美国和加拿大这样的国家是由个人主义支配的个人主义主宰一切,社会情化现象比较突出。在个人主要受团体目标激励的集体主义社会里,这种结论就不一定适用了。