建城

九龙寨城历史最早可追溯至中国的宋朝时代,为官富盐场的驻军。至清朝康熙七年(1668年),当局于毕架山上设九龙墩台,康熙二十一年(1682年)改为九龙汛。嘉庆五年(1810年),当局将原守佛堂门的炮台移往九龙汛旁。

19世纪时期的九龙寨城模型

中国香港岛1842年成为英国殖民地后,清政府于1847年扩建九龙汛为九龙寨,1847年5月31日建成,属于新安县(民国后更名为宝安县),并将原驻守大鹏湾的大鹏营调动于此,原本面积达70亩地(约47000平方米),是九龙极具战略价值的军事驻地,以抗衡对岸的维多利亚城。

当时九龙城寨的官员,不止管辖这个小城,亦也管制着九龙半岛的不少土地。在1898年中英签订《展拓中国香港界址专条》后,九龙半岛北部与新界成为英国向中国租借的殖民地,但九龙寨城仍归清廷管辖,既然所有九龙地区都被划入中国香港版图,只剩一个孤城,自然不用驻军,于是自1899年4月30日以后的九龙城,实际上就只剩下一小部分官员和捕快之类的人在其中代表新安县,保护城寨居民以及维护城内治安,但到同年5月15日,港英派英军进入城寨,城内官员害怕起来悄悄逃出城外,港英见城内无人,便想接管城寨,而在清廷的一番交涉后,城寨便自然无人管理,一切都维持着辛亥革命之前的状态。

五十年代的九龙城寨

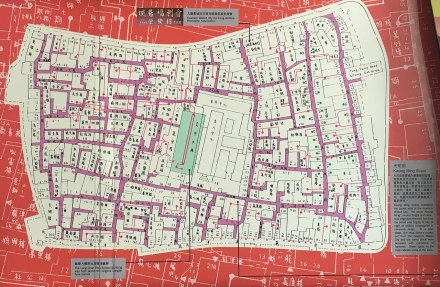

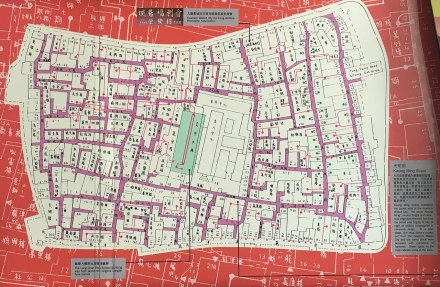

城寨福利会于1980年代所制的街道图

其后1941至1945年,日本侵华,日军占领中国香港期间,为了扩建启德机场的明渠,拆毁了全部城墙。日本投降后,露宿者开始在九龙寨城聚居,并分别于1948年和1950年,在中国政府支持下成功抵抗英国政府拆除。

城寨房屋租金廉价,吸毒等违法活动也不必付出太大价钱,鸦片五元,海洛因三毫,红丸两毫,黑帮保护费是五港元一天,脱衣舞表演三元一次,色情电影三毫一次,赌博没有上限,赌场几乎无处不在。

中国香港禁止吃狗肉,作为无法地区五十年代的城寨中也存在许多狗肉馆,而这一切都在七十年代初期销声匿迹或是转入地下。

五十年代城寨的黑暗,是因毒贩同警员贪污勾结所致,因此在1974年中国香港廉政公署成立后,三千港英员警进入城寨扫荡黄赌毒,随后每日早晚会有警力来城寨巡逻,治安随此提高。

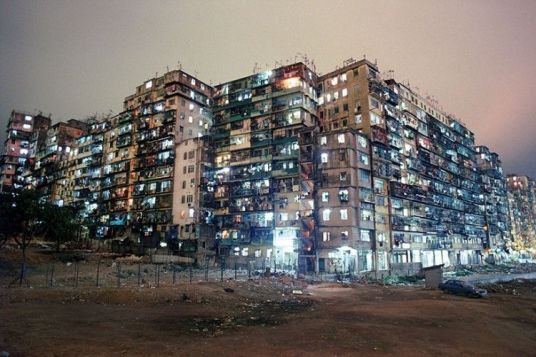

九龙寨城

七十年代的九龙城寨

构成大众对城寨印象的那五百栋(*另有说四百五十栋)高楼,全部都是在1974年后如雨后春笋一般地盖了起来的,五六十年代的城寨是一片泾渭分明的寮屋区,即就是一般说法中“黄赌毒集中于东区,善良人家居住于西区,由于有路西出,毋须踏足东区”,当然只存在于五十年代的城寨。

城寨的大楼与大楼间,除了地面和楼顶外,在大约第三层的地方也是打通相连的。

城内由救世军主办幼儿园,中华传道会运作养老院和戒毒所,街坊福利会负责各项公共服务。

七十年代的寨城因大量廉价诊所和牙医而在中国香港闻名,西医诊所89家,牙医诊所97家,其中出诊医生多是在内地有过职业培训的专业医师,但因港府不认可这些医师的资格而转到寨城非法行医。这些诊所多聚集于寨城周边的东头村道上,价格廉价。

此时的九龙城寨不同与之前的混乱,1984年的犯罪率仅有0.84%,甚至小于同年份中国香港的1.42%。

清拆

中国外交部新闻发言人于1987年1月14日上午9时15分谈及中国香港英国政府准备清拆九龙城一事,指出从整个中国香港的繁荣稳定出发, 中国对此表示充分的理解有关谈话的内容大致如下:

“九龙城寨和中国香港其他地区同样是历史遗留下来的问题 ,但有其特殊的历史背景。中英两国政府于1984年12月19日签署了关于中国香港问题的联合声明,圆满地解决了中国政府于1997年7月1日对整个中国香港地区恢复行使主权的间题,从而为尽早从根本上改善九龙城寨居民的生活环境创造了条件。切实改善九龙城寨的生活环境,不但符合城寨居民的切身利益, 也符合全体中国香港居民的利益。

改建公园

1987年,中国香港政府与中国政府达成清拆寨城的协议,并于原址兴建公园。而公园将尽量保留寨城一些原有的建筑物及特色。有指九龙寨城在拆毁之前有50000多名居民;以寨城面积0.026平方公里推算,城寨人口密度为每平方公里190万人,是全世界人口最密集的地方。清拆工程于1994年4月完成。在清拆期间,一些寨城的遗迹被古物古迹办事处发掘出来,并揉合在公园的设计中或予以保存成为展品,以供游人欣赏。整个发掘工作的最大收获是两块于寨城南门(此乃寨城的正门)出土的花岗岩石额,它们分别刻有“南门”及“九龙寨城”字样。其他的遗迹还包括原来寨城城墙残存的墙基、东南两门的墙基、一条沿寨城内墙走的排水沟及旁边的石板街。其余的文物如三座炮、石梁、对联及柱础等亦被一一保留下来。[2]

九龙寨城的立体模型和日本探索团队绘制的横切面图

九龙寨城清拆后,中国香港政府将原址改建为公园。原来计划名为“九龙城寨公园”;寨城城墙残存的墙基、东南两门的墙基、一条沿寨城内墙建筑的排水沟及旁边的石板街。第二次世界大战期间,民众为免石额被日军破坏,将之拆下埋于寨城内泥土中。政府遂将公园改名为九龙寨城公园,这些文物都安放于“南门怀古”景区。昔日三进四厢的衙门“大鹏协府”,则在修复和重建后成为展馆,陈列了与寨城历史有关的石碑(包括张玉堂拳书“墨缘”、“寿”字及载有衙门士兵出差配饷开支纪录的光绪十二年《刊刻会议》)、寨城的历史图片等。

九龙寨城的立体模型和日本探索团队绘制的横切面图

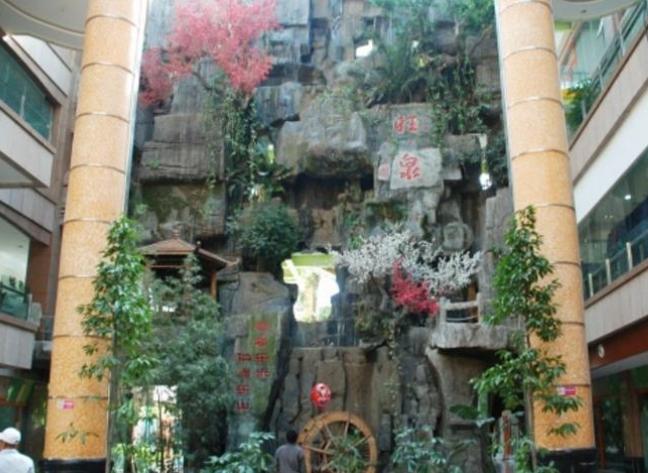

整个公园以江南园林规格建造,分为春、夏、秋、冬四季,共八个不同景区。除展示寨城文物的“南门怀古”外,另有景点如邀山楼、六艺台、归壁石、童乐苑、敬惜字纸亭等。广荫庭则摆放岭南派四季盆栽,并有一幅以啤酒樽、碗、碟碎片和剩余建园材料砌成的“五福寿鹤图”。九龙寨城公园与毗邻的贾炳达道公园相连,形成面积庞大的公众休憩地方。公园亦有三个小型山岗,以记念三位曾在城寨工作的牧师。

评价

城内秩序实际不算太差,帮派势力、居民团体、社工和宗教人士共同维持着这里的集体秩序,提供一定的公众服务,在某种程度上取代了政府的地位。“捣乱分子”会在内部受到处罚。且帮派和平民泾渭分明,前者住东部,后者住西部。

可以说,相比九龙寨城有目共睹的恶劣环境,其普通居民的生活却始终保持着一种不可思议的安定状态。

在这“三不管”的城寨内,一切都是错置,它缺乏成为安乐窝的条件,却是个有生命力的、有尊严、亲密的社区,庇护了大量难民与穷人。1949年后,寨城接纳了大量从大陆涌入的难民;六十年代中期到八十年代期间,中国香港人口发展迅速,社会住屋短缺,许多在中国香港高消费高地价压力下无以为继的劳动者,都纷纷涌入这里定居。

这座被人们视为能给赛博朋克文化创作带来灵感的“魔窟”,其运行的核心基础,却实际是最古典的中国乡土社会的特质:城寨居民内部自发认同家族式的传统价值和阶级凝聚力。

这里地租低廉,物价便宜。人们以低廉价格购买或者租赁房屋,以安身或养老。里面有工厂,有作坊,有学校,有养老院、有街坊福利会、有青少年中心。有的人白天出去打工晚上回这里睡觉。对中国香港的当时住屋负担起到了很大的缓解作用。

开业行商成本极低,不需要缴纳任何税金,甚至可以省却买卖时的律师费、厘印费。于是一些小型制造业工厂纷纷搬进寨城。他们为城内居民提供价格低廉的产品,这些产品也销往全港。据说当时中国香港有八成的鱼丸都来自九龙寨城。这些寨城内的小作坊主、小工厂主们,就是这样通过自己的双手致富。

而占最大比例的产业是无证牙医和廉价诊所。医师大多是来自内地、经过专业训练的中医和牙医,但他们不被英国法律认可,故只能在这里开业。由于当时中国香港医疗服务(尤其牙科)十分短缺且昂贵,许多中国香港市民都会前往城寨就医镶牙,生意十分兴隆。

“说实话,我并不觉九龙城寨有那么差,它给穷人提供了房子,给没有希望的人提供了家。有的人没有身份证,有的人没有钱,但九龙城寨收留了他们。他们需要有人把他们拯救。”WSJ的网页上,记录着九龙城寨居民Wong Wai Chung的一段话。