定义及性质

非法人组织在德国也称为Der nichtrechtsfahige Verein,即“无权利能力团体”。而在国内一般称之为“非法人团体”或“非法人组织”。关于非法人组织的定义,国内学者一般认为是不具有法人资格,但可以以自己的名义从事民事活动的组织体。台湾学者王泽鉴认为,就性质上来说,非法人组织(在台湾称为“非法人社团”)与社团是没有本质差别的,因为二者都是多数人为了一定的共同的目的为组织的。二者的区别只是在于非法人组织没有取得法人的资格。还有学者认为非法人组织与法人的区别在于前者是由其上级机关或社员的个人财产来清偿债务。

分类

按照《民法典》102条第2款,非法人组织有个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等类型。

(1)个人独资企业。指一人投资经营的企业,投资者对企业的债务承担无限责任。

(2)合伙企业。是依法设立、各合伙人根据合伙协议共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险,并对合伙企业债务承担连带无限责任的营利性组织。

(3)不具有法人资格的专业服务机构。专业服务机构是以其专门知识和技能为社会提供帮助的团体。其有以下类型:合伙制律师事务所;合伙制会计师事务所;合伙制的税务师事务所。[1]

历史发展

古罗马时期

在古罗马的早期,尽管团体这种组织形式已在社会经济生活中据有一席之地,同业行会、俱乐部及宗教的、军人的、互助的团体颇类似于非法人组织,但它却无法律上的独立人格。最早对非法人组织作出没有权利能力,即没有独立人格法律地位的立法例是1896年颁布的《德国民法典》,该法典第54条规定:“1.对无权利能力的社团适用关于合伙的规定。2.以这种社团的名义对第三人所为的法律行为由行为人个人负责,如行为人有数人时,全体行为人视为连带债务人”。

此后,这种观点被多数大陆法系国家所接受。同时,非法人组织不具有独立人格,没有民事主体资格也成为大陆法系民法理论的通说。在二十世纪初,英国的民事立法原则也确定:非法人社团,以无法律上人格为原则。但是,大陆法系和英美法系的民事诉讼法则均承认非法人组织的诉讼主体地位。如1877年《德国民事诉讼法》规定“无权利能力之社团得为被告,于诉讼中社团之地位与有权利能力之社团同”,即准许非法人团体作为诉讼主体。

1897年《德国商法典》中的无限公司,两合公司虽然不是法人,但法律亦允许其为诉讼主体。中华民国时期的民事诉讼立法,也都为非法人社团设立普通审判籍,确认不是法人的团体有当事人能力。日本现行民事诉讼法第四十六条规定:非法人的社团或财团,设有代表人或管理人的,得以其名义起诉或应诉。

台湾民事诉讼法第四十条也规定:非法人团体,设有代表人或管理者,有当事人能力。英美法立法上虽然规定“非法人社团,以无法律上人格为原则”,但是又规定:其财产受刑法规定之保护,在其财产之限度内对职员与雇佣人执行职务上的过失行为负赔偿责任。这也说明英美法也承认非法人组织的诉讼地位。这就在事实上形成了民事主体与民事诉讼主体相悖的局面,也正是基于这一问题,一些学者开始对非法人组织没有民事主体资格的传统理论观点提出了质疑。

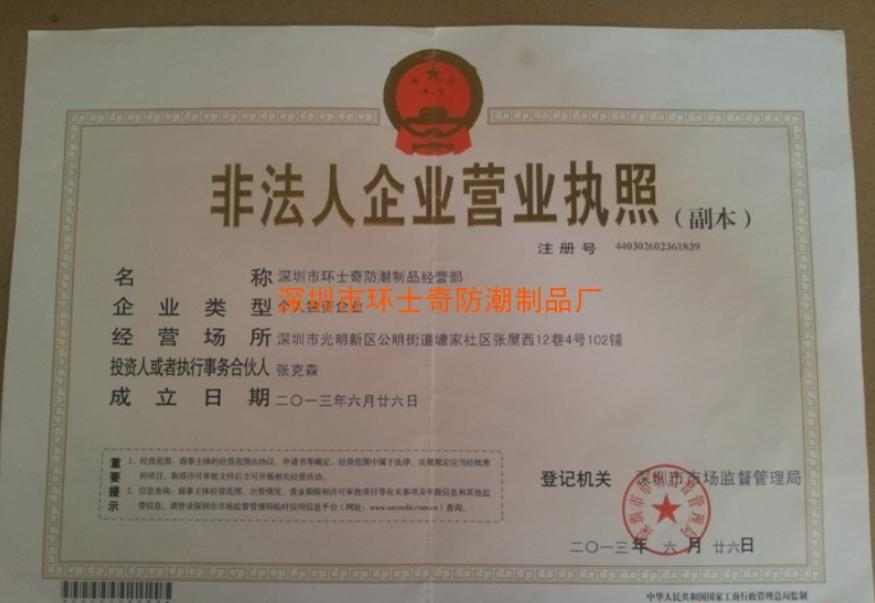

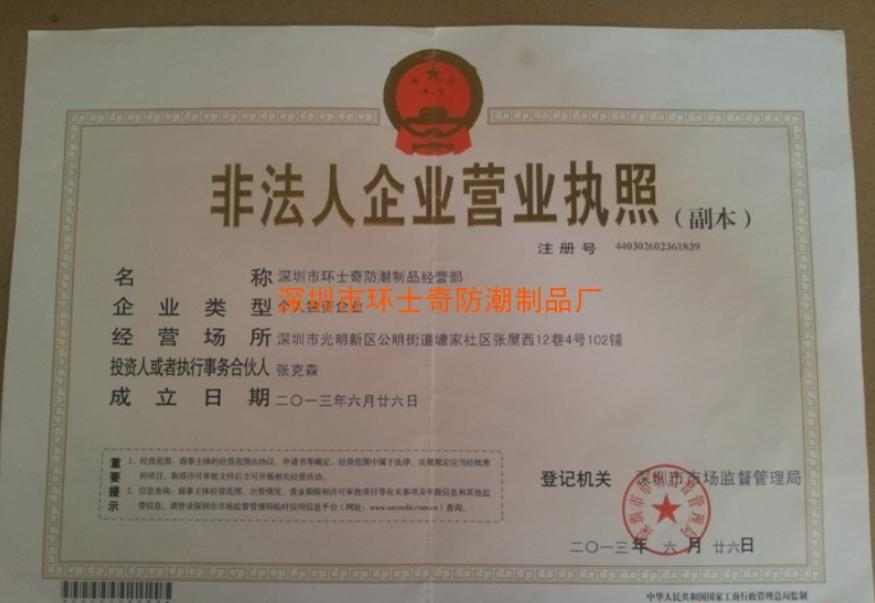

非法人组织营业执照

中国

在我国,法人具有民事主体资格和民事诉讼主体资格是不容置疑的。但是,非法人组织是否具有民事主体资格,能否作为民事诉讼主体参加诉讼活动则是一个值得深入研究的问题。长期以来,在人们的头脑中始终存在着这样一种较为片面的观点:民事主体即为民事诉讼主体,订立经济合同的主体,必须具有民事主体资格。

法人具有民事主体资格,故其签约主体合格,所签合同也才能够被确认为有效,在发生合同纠纷后,也只有公民和法人这种法定的民事主体才有起诉、应诉等参与诉讼活动的民事诉讼主体资格。

在涉及分支机构等非法人组织民事责任的诉讼中,因非法人组织不具有法人资格,不是民事主体,没有民事权利能力,因而既不能签约也不能履约,更不可能具有民事诉讼的主体资格和参加起诉、应诉等诉讼活动的能力,在这种观点的影响下,一度时期,司法实践中只把法人作为唯一的原告或被告,由其享有诉讼权利和承担诉讼义务。根本不考虑非法人组织的诉讼地位。

其实,这种观点和认识的存在具有深刻的历史原因。因为建国以来,我国在民法理论上是一脉相承地照搬了前苏联受大陆法系民法理论的影响,在民事立法中对民事主体采取自然人和法人两分法,不承认非法人组织主体地位的传统理论,所以在我国也不承认非法人组织的民事主体地位,在我国有关民法论着中几乎也见不着关于对非法人组织的理论研究及其阐述。

但是,随着社会经济生活的迅速发展,非法人组织大量地客观存在,而且在社会经济生活中还起着极其重要的作用。它们虽然不具有法人资格,但它们也是相对独立的生产经营者(从前述关于非法人组织的要件及特征可见),它们以自己的名义与对方发生民事、经济关系,享受和承担着一定的权利和义务。

同时,在对外交往中,难免不发生这样或那样的纠纷,形成诉讼,如果不赋予其民事主体资格和民事诉讼主体资格,无论是在理论上还是在实践上都是行不通的,这就使得我国民事立法不能再对此保持沉默。故,《民法通则》的颁布,才正式以立法的形式,在民事主体部分开创了承认“两户一伙”及“合伙型联营”这类介于公民和法人之间的特殊民事主体的先例,从立法上明确了个体工商户、农村承包经营户作为诉讼主体时,是个人经营的,以个人名义参加诉讼,是家庭经营的,以所起字号为诉讼主体,合伙组织可以以自己的字号,由其组织为诉讼主体,其负责人作为诉讼代表人参加诉讼。

这就以法律的形式,从实体方面明确了几类特殊的民事主体有以自己的名义进行经营活动的权利能力和行为能力,从而既确立了其民事主体地位,又确立了其民事诉讼主体地位,并为非法人组织的独立民事主体地位的确立打下了基础。继《民法通则》之后,我国陆续颁布的一系列法律法规也打破了传统民法理论的束缚,从不同的立法角度,明确了非法人组织的民事诉讼地位和民事主体地位。

如我国《企业法人登记管理条例》第三十五条及其实施细则规定:企业法人设立不能独立承担民事责任的分支机构,由国家核拨经费的事业单位,科技性的社会团体从事经营活动或者设立不具备法人条件的企业,由该单位申请登记,经登记主管机关核准,领取《营业执照》;对不具备法人条件,但具备经营条件的企业和经营单位,核发《营业执照》,凭此可以刻制公章,开立银行帐户,在核准登记的经营范围内从事经济活动。

这就明确地赋予非法人组织享有民事权利能力和民事行为能力,其权利能力和行为能力也应该与法人相同,即始于成立,终于解散或被撤销、终止时,其权利范围及于依法经核准登记的经营范围及依法批准的业务范围。《民事诉讼法》第四十九条、《行政诉讼法》第二条也从程序法上明确赋予非法人组织民事诉讼主体地位。

综上所述,我国非法人组织依法经核准登记、领取了《营业执照》,即可以以自己的名义,在核准的经营范围内对外发生民事经济往来,享受其权利,承担其义务,成为民事法律关系的主体。其合法权益也应当受到法律的保护,一旦在对外交往中涉讼,也能以自己的名义参加诉讼,具有民事诉讼的主体资格。

其民事主体地位和民事诉讼主体地位的确立,具有充分的实体法和程序法的法条依据。法律上赋予非法人组织的民事主体地位和民事诉讼主体地位,既利于进一步促进社会主义市场经济的发展,也利于非法人组织涉讼后,人民法院及时的查清案件事实,正确的审结案件,依法保护非法人组织的合法权益。