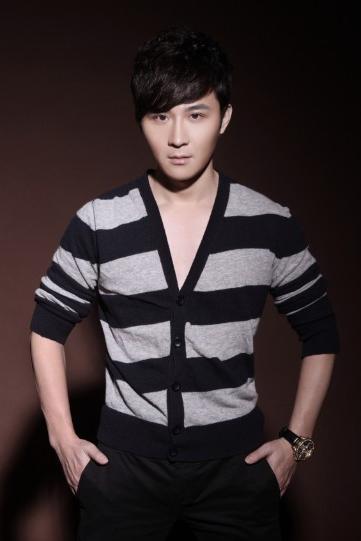

人物经历

早年经历

徐孟南出生于1989年,家有四个孩子里,父母靠务农为生。从小,徐孟南的学习成绩还算不错,从高中起,他便开始抵触学校的课程,学习成绩也逐渐下降[6]。

初次高考

2008年,徐孟南第一次参加高考,在考卷上写满了自己的“教育宣言”——“三人行教育理念 [1] ”,总分160多分。曾经想过复读,并再次参加考试,但是因为种种原因,都未能如愿[9]。

创办网站

2012年,徐孟南创办了名为“高考0分声”的网站。在该网站上的置顶部分可以看到,徐孟南写道:“本站同广大网友共同关注教育改革,共同快速促进教育发展,我们深切呼唤教育改革不能再‘换汤不换药’了!”该网站分设了“0分杂谈”、“0分声音”、“0分人物”、“0分作文”等多个板块,里面汇总了许多关于高考0分的媒体报道和文章。其中,在“0分人物”中,共有8位在高考中故意交白卷的考生,包括1973年参加大学招生文化考试交白卷的张铁生,到2006年的高考生蒋多多,还有2008年参加高考的他自己。

10年来,徐孟南辗转打工,做过流水线工人,替亲戚打理过广告牌匾制作生意[7]。

再战高考

2017年末,徐孟南下定决心重回考场;10月23日,回老家蒙城报名,准备参加2018年高考。

2018年3月,徐孟南走进了安徽省普通高校分类招生考试的考场,报考了四所大专院校。

2018年5月,徐孟南正式收到了学校的录取通知书[6]。

大学生活

徐孟南专业成绩是学院第一[8]。

徐孟南比较怀念跟同学们一起拍片子的时候,“我们会排一些情景剧,很怀念跟同学们打成一片的感觉。我之前是一个比较内向的人,上学之后我做了班长,跟老师同学相处得不错,人也渐渐活泼起来了。校园生活很美好,比在社会中摸爬滚打的感觉要好[8]。”

徐孟南参加2021年安徽专升本被安徽艺术学院录取[8]。

个人生活

2012年7月,年仅23岁的徐孟南已经结婚了,妻子也怀孕了。

2018年5月,徐孟南接收采访称几年前已离异,带着孩子生活[7]。

人物评价

”一直到2017年11月,他还在自己的微博里做了个表格,将他十年前提出的高考改革方案,与上海浙江刚实施的新高考方案做对比,并认为两者“大体上是类似的”。——的确,两者有不少相似之处[1]。(《南方周末》评论员 戴志勇 2018年评)

可以看出,十年前的徐孟南,已是一位很有独立思考能力的高中生。在他的“三人行教育理念”里,他既抨击那种一分干掉一千人的军备竞赛式的教育体制,也承认这种“以文化课分数为目的的教学”仍然是“最公平”的。徐孟南所不满的,是这种公平性下,以高考相关的科目分数为唯一标准,知识学习与个人兴趣及生活能力的脱节,以及对学生考高分之外其他素质的压抑[1]。(《南方周末》评论员 戴志勇 2018年评)

他10年前提出的教育理念,已经很有可观之处。比如,他认为幼儿阶段主要是道德教育,引导孩子对事物的兴趣,只给予适当的知识教育;小学阶段以快乐教育和自主教育为主,让孩子愿意上学;初中教育主要是与生活相关的技能型知识的学习,在这个过程中让学生发现自己的职业兴趣所在;高中和大学则是在自己选择的兴趣和职业方向上,做进一步的深入研究[1]。(《南方周末》评论员 戴志勇 2018年评)

而且,他也并不拒绝考试,只是,他认为对一个人的评价,应该由一考定终身的结果评价,改为容纳学习过程的综合评价[1]。这当然不容易,却是当下基于大数据生成个人学习地图的前沿评价思维。(《南方周末》评论员 戴志勇 2018年评)

9年前,19岁的徐孟南就曾经设想过“走班学习”“选科目考试”“一年多考”“按专业录取”等制度[2]。(《钱江晚报》记者 郑琳 2017年)

因不满过去的制度而弃考,因受到当下改革的激励而复考,徐孟南的十年轮回,某种程度上也是对今日高考改革的期许。更多些改革铺路之举,让并不完美的高考不断改进,才能更妥帖地安放每一个读书梦[3]。(《人民日报》李斌 2017年)

他才二十多岁,如果只是单纯地想通过学习提升自己,或是弥补当初没上大学的遗憾,这个选择无可指摘。但如果只是想把大学学历这块“敲门砖”拿到手,改变生活的种种困窘,将来回头看恐怕又是“一时冲动”。闯荡社会10年的徐孟南应该明白,能改变人生的,从来都不是一场考试[4]。(《中国青年报》高珮莙 2017年)