中国佛塔。位于福建省泉州市开元寺内寺南向,又名东西塔,塔在大殿前分列东西,西塔名仁寿塔,南宋嘉熙元年(1237)建;东塔名镇国塔,南宋淳祐十年(1250)建。双塔相距约200米,对峙在大殿前,与大殿鼎足而立,是城市的重要景观。

精选百科

本文由作者推荐

开元寺双石塔 相关的文章

新加坡华人是指出生或者移民到新加坡、并持有新加坡公民权或居留权的华族人士,也称“新加坡华裔”或“华裔新加坡人”。2010年,新加坡共有将近280万华人,占新加坡居民人口的74.1%,是新加坡最大的族群。

《侠盗猎车3十周年纪念汉化版》是ROCKSTAR游戏的一个代表作游戏,大小为11.3M。该版本在iOS和Android同步上市,为玩家带来最为真实和黑暗的黑社会生活。

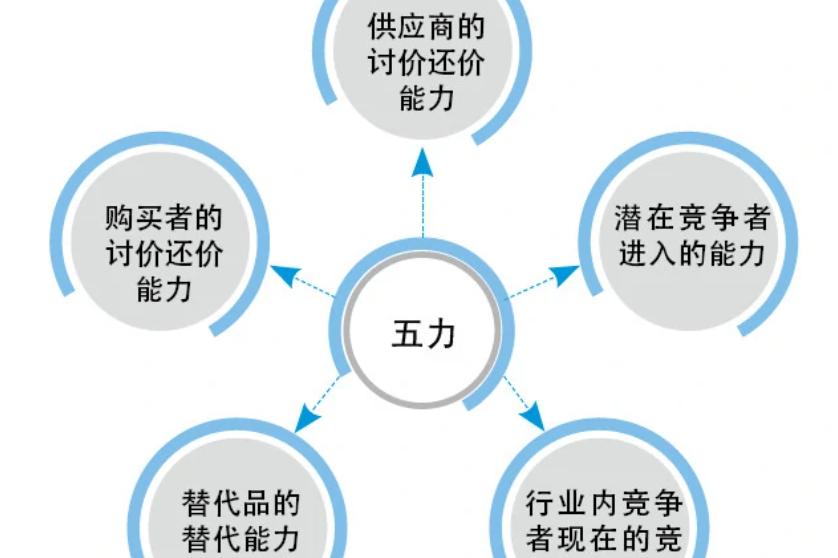

五力分析模型是迈克尔·波特(Michael Porter)于80年代初提出,对企业战略制定产生全球性的深远影响。用于竞争战略的分析,可以有效的分析客户的竞争环境。五力分别是: 供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力。五种力量的不同组合变化 最终影响行业利润潜力变化。

外国语言学及应用语言学学科,现有应用语言学、翻译理论与实践两个研究方向。本学科培养从事英语口、英翻译及英语教学研究和实践的高级专业人才。外国语言学及应用语言学是外国语言文学一级学科下设的一个二级学科。本学科以形式语言学的基本假设为理论指导,以音系学、句法学、形式语义学和语言习得为主要教学和研究内容,同时从事应用语言学具体领域的教学与研究。本专业是国内唯一能够覆盖形式语言学四大基础理论领域(音系学、句法学、形式语义学和语言习得)的外国语言学及应用语言学专业。

1987年,佐佐木敦子为嫁庄则栋,被迫放弃日本国籍,移民北京。当时庄则栋仕途失意,刚从关押的山西落实政策,到北京市教育局下属的少年宫当体育老师。这时候,佐佐木敦子找到少年宫,要求恋爱。

胡伦·洛佩特吉·阿戈特(Julen Lopetegui Argote),1966年8月28日出生于西班牙阿斯特亚苏(Asteasu)市,前西班牙足球运动员,司职守门员。 现任狼队主教练。

捕王铠甲是国产特摄剧《铠甲勇士捕将》的电影《铠甲勇士捕王》中的终极铠甲。被铠兽认可才能正常发挥能力,召唤人越强铠甲越强。捕王铠甲是《铠甲勇士》系列中首次未在TV版中登场的终极铠甲。由捕王神威麒印加捕王变身器变身而成。

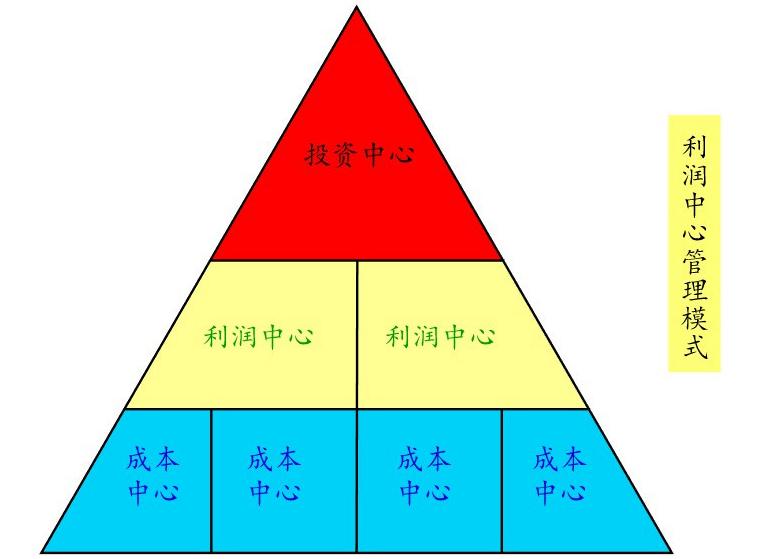

利润中心是指在一个责任中心,如果能同时控制生产和销售,既要对成本负责又要对收入负责,但没有责任或没有权力决定该中心资产投资的水平,因而可以根据其利润的多少来评价该中心的业绩,那么,该中心称为利润中心。 利润中心包含两种类型:一种是自然的利润中心,它直接向公司外部出售产品,在市场上进行购销业务。另一种是人为的利润中心,它主要在公司内部按照内部转移价格出售产品。

茅氏始祖为姬茅叔。今北京,上海松江,河北尚义,山东平邑,山西太原、大同,内蒙古乌海,湖北武昌,江西崇仁,广西田林,江苏扬州、南通等地均有分布。在宋版《百家姓》中排序为第一百十九位门阀。茅姓到2009年1月为止,在中国姓氏排名为119位,在中国的人口约四十万多。

梦想

还来不及增加介绍呢!

作者