简介

基本性质

自然增长率指在一定时期内(通常为一年)种群数量自然增加数(出生个体数减死亡个体数)与该时期内平均种群数量(或期中种群数量)之比(对人类一般用千分率表示),是反映种群数量发展速度和制定人口计划的重要指标,也是计划生育统计中的一个重要指标,它表明种群自然增长的程度和趋势。[2]

另外,自然增长率还可以用出生率与死亡率之差表示(自然增长率=出生率-死亡率)。当一段时间内出生个体数超过死亡个体数时,自然增长率为正值,当一段时间内死亡个体数超过出生个体数时,则为负值。因此,自然增长水平取决于出生率和死亡率两者之间的相对水平,它是反映人口再生产活动(种群类型)的综合性指标。

人口自然增长率非洲最高,而一般国家都达到2%以上,反应了人口的出生水平,是衡量国家人口的基本国策,也是控制人口增长的重要指标,对人口自然增长率作出准确可靠的预测,不仅是政府政策部门进行人口发展管理的重要依据,也是缓解人口与环境冲突,实现人与自然和谐发展的有效途径。

四个基本类型

增长型:当出生率大于死亡率时,往往幼年个体数多于老年个体数,该种群为增长型。

稳定型:当出生率接近或等于死亡率时,往往各发育阶段个体数较为平均,该种群为稳定型。

衰退型:当出生率小于死亡率时,往往幼年个体数少于老年个体数,该种群为衰退型。

灭绝型:当很长一段时间内出生率为零,甚至种群内不存在繁殖年龄个体时,该种群往往由于繁殖终止而最终走向灭绝,或者由于幼仔太多却由于亲代的缺失而得不到抚育,最终幼仔全部走向死亡,该种群即为灭绝型。

计算方法

1、种群

平均种群总数=(一段时间开始种群总数+一段时间结束种群总数)/2

出生率=出生个体数/平均种群总数[*1000‰]

死亡率=死亡个体数/平均种群总数[*1000‰]

自然增长率=出生率-死亡率=(出生个体数-死亡个体)/平均种群总数[*1000‰](中内容只适用于人类)

2、人类

人口自然增长率 =年人口自然增长数/ 年平均人口数*1000‰

年平均人口数=(年初总人口数 +年末总人口数)/2

类型模式

自然增长是中国各地区人口变动的基本原因。值得注意的是同样的自然增长率,其社会、经济背景可能大不一样,如同为23‰,可能是出生率为 39‰,死亡率为16‰(如第四次普查时的青海省玛多县),也可能是出生率为29‰,死亡率为6‰(如山东省金乡县),其差别反映出两个不同的人口过程。

传统型

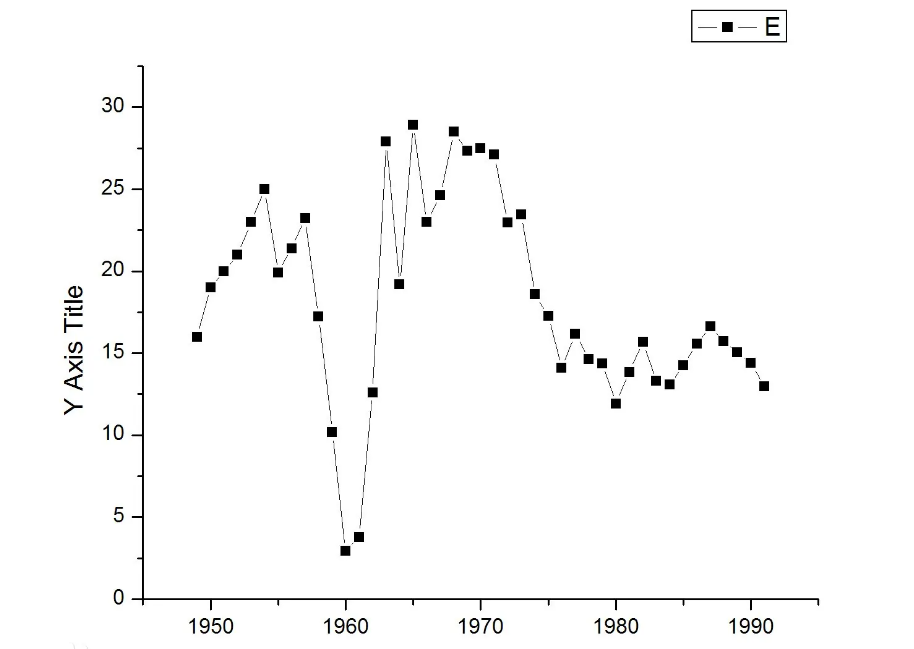

一直到新中国成立前夕,中国人口增长的基本特点都是“高高低”型,新中国成立后迅速转变为“高低高”型。在50年代,自然增长率一般保持在20~23‰左右,而1962~1970年间自然增长率连续9年保持在26‰左右,其中1963年的33.33‰不仅是新中国成立后历年的最高峰,在整个中国历史上,大概也无出其右。这一时期,中国人口的自然增长类型属于传统型。

过渡型

进入70年代以来,人口出生率迅速下降,自然增长率也呈现出连续式的锐减,1970年尚高达25.83‰,1976年即跌到12.66‰,1979年进一步降至11.61‰。这样的下降速度,在世界范围内也是少见的。近几年来,由于出生率回升,自然增长率也增大了,第三次和第四次人口普查均在14.5‰左右。总的说来,这10余年中中国人口的自然增长属于传统型和现代型之间的过渡类型。

现代型

1991年,世界平均自然增长率为17‰,不包括中国在内的所有发展中国家为23‰,都大大超过中国。但全部发达国家仅为5‰,中国要超出2倍,差距还是很大的。党中央不久前在90年代十年发展纲要中要求把人口的年平均自然增长率控制在12.5‰以内,如能实现这一目标,到2000年全国人口将不超过12.9亿,届时中国将进入现代型国家的行列。

到下一个世纪,中国总人口在12.9亿的基础上还会有一些增长,预计到2050年前后将达到大约17亿的峰值,这实际上也是中国这块土地合理人口承载能力的极限。但如果把计划生育抓得很紧,也有希望不超过16亿。反之,若抓得不紧,人口达到18亿,甚至20亿,也是很有可能的。因此切不可掉以轻心。

基本情况

1981年,中国人口自然增长率最低的是上海市,为9.7‰,其次为四川省、浙江省和北京市,均在12‰以下;最高的则是宁夏回族自治区,为23.57‰,其次为广西、西藏和新疆,均在20‰以上,仍属于传统类型。其余各省、市、自治区在人口的自然增长上都还处在由传统型向现代型的过渡阶段。第四次人口普查提供的数据表明,1989~1990年度中国的自然增长率为14.70‰,比1981年上升0.15个千分点,30个省、市、自治区中下降的有19个,上升的有11个,其中上海市不仅最低(4.96‰),降幅也最大(4.74个千分点),但最高的宁夏(19.49‰)也下降了4.08个千分点。全国总的说来朝着现代型又迈出了一大步。

近30年来,中国绝大部分少数民族地区的自然增长率都显著超过汉族地区,而过去却并非如此。新中国成立前,少数民族在人口的自然增长上都属于“原始型”,其中一些民族的人口不仅长期停滞不前,甚至处于明显的萎缩之中,典型的如藏族,从唐代到清代,总人口一直停滞在100~200万人左右,到国民党统治时期,下降到仅为80万人。蒙古族在元朝时曾达400万人,明朝锐减至120万人,清末为100万人,到新中国成立前只剩下80万人。新疆的哈萨克族在16世纪曾达100万人,到1949年仅为44万人。云南省的西双版纳自治州在历史上人口曾达100~200万人,新中国成立前夕只剩下20万人。赫哲族在民国初期尚有2500~3000人,新中国成立前夕仅为300多人。

新中国成立后上述情况迅速发生根本变化。1949~1953年间少数民族人口的自然增长率已达19.3‰,比汉族只低1.4个千分点。1964~1982年间为24.1‰,比汉族反而超出4.5个千分点。近年少数民族的计划生育初显成效,1982~1990年间自然增长率估计为17.5‰,仅高于汉族3个千分点。

差异

地区差异

中国各地区之间的人口出生率和死亡率相差都不小,自然增长率因此表现出明显的差异。新中国成立初期,中国东部地区经济发展和人口增长速度都显著超过西部地区,当时自然增长率最高的是上海、天津、北京3市和辽宁、吉林等省,如 1954年和1957年,上海市的自然增长率分别高达45.62‰和39.94‰,在全国各省、市、自治区中显著领先。而此时一些经济、文化比较后进的省、区,人口的自然增长率都较低,其中最低的是新疆维吾尔自治区(西藏缺资料),1954年和1957年分别仅为13.72‰和13.94‰。从1962年开始,上述形势发生了显著的逆转,东部地区人口增长放慢,西部地区却显著加速,上海、北京两市的自然增长率骤然跌落到全国的最末两位,青海、宁夏、新疆、广西、贵州、福建等省、区则跃居全国最前列,这一形势大体上一直保持到现在。

城乡对比

中国人口自然增长率在城乡之间的对比可分两个阶段。1949~1963年,前者高于后者;此后后者一直超过前者,60年代后半期差距最大,近年才趋于缩小。第四次普查表明,1989—1990年度市人口自然增长10.4‰,镇12.3‰,乡16.9‰,城乡差距在5个千分点左右,而这5个点正是中国人口问题的症结所在。

1989—1990年度在全国330多个地级行政区中,人口自然增长率最高的是新疆的和田地区和喀什地区,分别为28.05‰、26.02‰,相当于总人口 25年和 27年翻一番。超过24‰的有陕西省的延安地区(24.84‰)和榆林地区,超过23‰的有河南省商丘地区、湖北省咸宁地区、安徽省宿县地区以及西藏的阿里地区。对比之下,上海市的市区和郊县均已降至5‰以下。江苏省太仓县已达到1‰,距负增长只是咫尺之遥。

影响因素

影响人口自然增长的因素既有政策性因素如计划生育政策的实施,又有非政策性因素如经济因素、文化因素及医疗卫生等因素。

计划生育工作是人类控制自身增长的一种主观努力,然而这种主观行为并不能改变己经成为现实的育龄人群的数量。要真实地反映计划生育工作成果,用出生率指标比人口自然增长率要好得多。因为计划生育工作的对象是有生育能力的人口,而非全部人口。由于出生率:妇女生育率×育龄妇女占总人口比重,所以可以比较准确地反映计划生育工作的成果。经济因素对人口自然增长的作用主要表现在它决定了人口的增殖条件和生存条件,通过改变人口的出生率和死亡率来影响人口的自然增长率。在现代生产力水平下,人口的自然增长率往往随着经济水平的提高而下降。GDP 是衡量一个国家和地区经济发展的重要指标,也是世界银行划分高收入、中等收入、低收入国家的主要标志。由此选择了人均 GDP 来作为国家和地区经济整体实力的衡量指标。

工业化与城镇化也是影响人口自然增长的一大经济因素。工业化与城镇化呈正相关关系,前者是后者的主要推动因素之一。伊斯特林等人认为,“城市化促进传统农业社会向现代工业社会转变,从而会冲击传统婚育观念;同时就业竞争和生活不安定会促使进城人口推迟婚育年龄;人们脱离乡村转变到城市生活比较容易接受生育控制等。”

农业人口是与城镇化一个相对的概念,一般认为农业人口与人口增长呈正相关关系,由于农村生活条件、社会保障等问题使得农村养儿防老观念严重,因此农业人口比也是影响生育率的重要因素。

文化水平和医疗卫生因素更多地影响人们的生育观和人口的死亡率,进而影响人口自然增长率。随着科学文化水平的提高,人们更加注重自身及其后代各项素质的提高,少生优育,把有限的收入用于将子女培养成具有更高科学文化素质的现代人。因此采取节育措施成为影响生育率的重要因素,节育分为主动节育和被动节育,因为主动节育的数据并不方便获得,故选择综合节育率作为一个指标。医学的进步和医疗卫生事业的发展使得因各种疾病致死的死亡率下降,从而降低人口死亡率,同时对控制生育和实行优生优育有着积极的作用。故选择每千人医疗卫生机构床位数作为衡量医疗卫生水平的指标。

预测及政策

模型预测

《国家人口发展"十二五"规划》明确提出了将我国的人口年均自然增长率控制在7.2‰以内,该目标的实现一方面影响到我国人口的长期均衡发展,影响到我国人口与经济社会、人口和资源环境的协调发展;另一方面也影响我国人口政策的制定,以及对已经实行了30年的计划生育政策的调整,因此,对"十二五"规划期间人口自然增长率的预测研究具有重要意义。选取1981~2010年间人口自然增长率数据,根据数据统计特点,采用二次指数平滑法预测"十二五"规划期间人口自然增长率,预测结果显示:"十二五"规划人口自然增长率的控制目标不但可以实现,而且人口自然增长率呈进一步下降趋势。

政策建议

1、制定科学、合理和客观的人口自然增长率控制目标。目标的制定不仅是导向,更关乎到政策的持续性、稳定性以及人口发展的协调性,是人口发展政策制定的基础。

2、结合我国人口自然增长率的区域特点,近期内采用区域化的人口管理政策,针对人口自然增长率降低,在经济比较发达地区,应提高人口自然生育率,适度放开生育政策。针对人口自然增长率接近控制目标的区域,可稍微放松人口生育政策,以防人口自然增长率继续下降。针对人口自然增长率较高的地区,应逐步降低人口自然增长率,继续推行相关稳定人口生育数量的激励措施。3、加快经济发展速度,全面提高经济水平。我国的人均 GDP 还与人口自然增长率呈正相关,故我国仍要大力发展国民经济和提高人民生活水平,提高人均 GDP,使人均 GDP 达到与人口增长率呈负相关水平的阶段,可以使人口自然增长率主动降低。

4、提高工业化程度,提升城镇化水平。工业化程度和城镇化水平与人口自然增长率呈负相关,所以加强工业化、城镇化是今后各地发展的方向。

5、健全社会保障制度。现在稳定低生育率的关键在于农村,而农村的后顾之忧在于养老问题,因此,要在农村开办计划生育系列养老保险,为人口控制提供稳定的社会保障基础,如为独女户父母、两女绝育户父母、独男户父母办理养老保险等。

6、加强医疗硬件建设,提升医疗服务水平。提高我的医疗服务水平,在转变人们生育观的同时保证健康出生的婴儿数、降低婴儿死亡率,增长人们的寿命。

7、继续大力提高中国女性的社会地位和文化程度。通过提高女性文化水平,变被动地受国家计划生育政策的约束为主动地降低生育率,并且这项措施还能增加中国家庭生育女孩的意愿,从而平衡中国的男女比例。