2014年3月16日,新华社发布《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》。该《规划》分规划背景、指导思想和发展目标、有序推进农业转移人口市民化、优化城镇化布局和形态、提高城市可持续发展能力、推动城乡发展一体化、改革完善城镇化发展体制机制、规划实施8篇。

精选百科

本文由作者推荐

国家新型城镇化规划 相关的文章

星尘龙/爆裂体是日本动漫游戏王内虚拟卡片。魔法·陷阱·效果怪兽的效果发动时,可以把这张卡解放让那个发动无效并破坏。这个效果适用的回合的结束阶段时,为这个效果发动而解放在墓地存在的这张卡可以在自己场上特殊召唤。此外,场上存在的这张卡被破坏时,可以把自己墓地存在的1只「星尘龙」特殊召唤。

郑月明,我校石加91届校友,化学工程硕士,高级工程师。现任联想控股助理总裁、联泓集团董事长、中国科学院成都有机化学有限公司董事长。曾在中国石化、中外合资企业和大型民营化工集团担任高层管理者和企业负责人,2010年加入联想控股,是联泓集团创始人,专注于新材料和精细化学品的研发生产,领导公司成为“国家高新技术企业”、“中国石油和化工民营企业百强”,第十三届全国人民代表大会代表, “2016年中国潮流人物”,中国石化联合会新材料专业委员会副主任委员。

侯晶晶,女,汉族,中共党员,1975年11月生,安徽省马鞍山人,博士,副教授,硕士生导师,南京师范大学教育科学学院教师。中国共产党十七、十八大代表,中国残疾人联合会第七届主席团副主席,江苏省残联第七届主席团副主席。侯晶晶是中国第一位“坐在轮椅上的女博士”。二十年前,她因病被误诊双腿瘫痪,被迫辍学。她毅然迎战生理上、心理上和学业上的三重考验,在家坚持自学10年,以第一名的成绩被南师大录取为硕士生和博士生,并以优异的成绩完成学业,被评为“优秀硕士、博士毕业生”。留校任教后,她为硕士生开设了多门英汉双语专业课程,在国家级出版社出版了共计80余万字的专著和译著;负责多项全国和省级教育科研项目。

刘福胜(1914年—1994年12月20日),中华人民共和国开国少将,湖北省黄安(今红安)县人。1929年加入中国共产主义青年团,1931年参加中国工农红军,1933年由团转入中国共产党。在军旅生涯中,历任红31军91师271团政治处主任、93师政治部组织科科长、红31军政治部组织部部长、93师277团政治处主任、八路军129师386旅771团营教导员、冀南军区东进纵队1团政委、青年纵队3团政委、新4旅政治部组织科科长、10团政委、南军区后勤部政委、冀南军区第5军分区政治部主任、副政委、司令员、晋冀鲁豫野战10纵30旅旅长、河南军区南阳军分区司令员等职。参加了土地革命、抗日战争、解放战争。

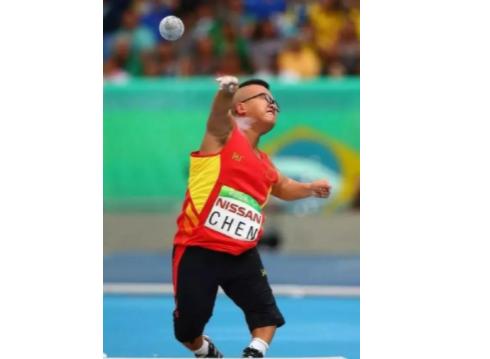

浙江台州仙居人,广州亚残会中国代表团成员,全国第八届残疾人运动会浙江代表团成员。 残疾人运动员陈震宇入选2010年亚残会中国体育代表团,他将与全国残疾健儿一起在羊城弘扬残奥精神,书写自强不息的生命篇章。陈震宇也是仙居唯一一个参加亚残会的残疾人运动员。