人物经历

尉凤英是一位煤矿工人的女儿,三岁时就死了父亲。母亲带着他们兄妹三人靠挖野菜、拣煤核、讨饭吃,熬到了解放。

1953年尉凤英20岁考进了沈阳七二四厂(后称东北机械制造公司)当了工人。怀着对共产党和新中国的满腔热忱,她开始了自己的学徒生涯。

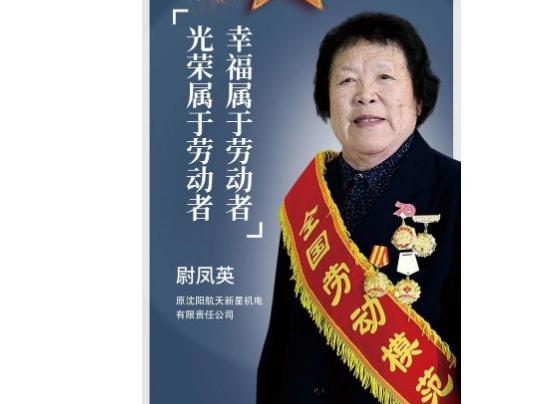

尉凤英

尉凤英是五六十年代著名的劳动模范,第二、三届全国人大代表,中共第十届中委,第十一届候补中委。曾任辽宁省和全国妇联领导。1977年回辽宁省做基层工作。她外在的朴实无华和精神世界的光彩夺目形成了鲜明的对照;她对工作投入了火一般的热情,先后13次受到毛主席的接见,1964年被党中央命名为"毛主席的好工人",成为全国人民学习的榜样。

1953年,20岁的尉凤英进入东北机器制造厂当工人。她勤奋好学,钻研技术,大胆革新,进厂第一年就实现两项技术革新,完成全年的生产任务仅用247天。当时厂内的冲床还是由手工送料,技术比较落后,生产效率低。

尉凤英大胆尝试,成功地将手工送料改为自动送料,提高工效5倍,使冲床工序仅用21天就完成了全年的任务量。1960年,她又完成纱锭轴承垫圈的工艺,由车制改为冷冲压加工,提高功效14倍。

从1957年至1965年,尉凤英和身边的同志们共同努力,完成技术革新项目707项,创造价值185.5万元。她以无私奉献的主人翁精神,仅用434天就完成了第一个五年计划,用4个月时间完成了第二个五年计划的生产任务。从1980年起,尉凤英担任航天部沈阳139厂副厂长、工会主席。沈阳市总工会和国防工业工会先后评选她为“模范职工之友”和“为推进改革搞活企业作出突出贡献的优秀领导干部”。

人物故事

技术革新

她每天早来晚走,兜里揣着一个小本子,养成了“眼勤、手快、好问”的习惯。入厂刚5个月,她就完成了第一项革新———自动卡具,使产量一下提高了80%,从此,她像跨上了千里马,一跃再跃,7年里先后完成了“双头双刀”、“自动送料器”、“六角车床”、“半自动开关”、“自动送料退料杆”等100多个技术革新项目。1959年9月,她已经干完了1969年3月的工作,提前10年完成了生产任务。

铁姑娘

“一个人的力量是微小的,只有群众的力量才能移山倒海。”1958年,尉凤英的革新小组从3人发展到16人,一年实现316项革新。1960年,尉凤英革新小组又发展到100多人,革新342项,为国家创造财富160多万元。同志们称这位年年超额完成生产任务的冲压女工为“从来不走,总是在跑的铁姑娘”。

做报告

2007年8月10日上午9时,水利厅、水文局、水科院三家联合邀请毛主席的好工人尉凤英同志做报告,在省水文局学术报告厅里三个单位近百名老同志兴致勃勃地听了报告,尉凤英同志的报告朴实、真切,充满时代气息。她在五、六十年代为社会主义祖国建设做出过突出贡献,曾十三次受到毛主席的亲切接见。在今天,已经七十岁的老劳模,在退休金不足千元的情况下,以平常心态乐观面对生活,为每一位老同志树立了榜样,报告受到了老同志们的热烈欢迎。

接受接见

2007年11月16日,全国著名劳动模范、受到毛主席接见13次、已74岁高龄的尉凤英同志,应北车集团沈车公司邀请为员工作学习贯彻十七大、弘扬劳模精神报告。她的报告生动、鲜活,受到了沈车公司广大员工、特别是青年员工的喜爱,是公司员工最好的革命传统教育和社会主义荣辱观教育教材。

人生追求

“那时的人心中没有我字”这是尉凤英经常挂在嘴边的一句话。她在工作实践中也自觉的把党的利益放在第一位,不为名不为利,一个心眼地干社会主义。女同志的恋爱、结婚、生孩子可称为人生的“三关”,尉凤英经受住了这“三关”的考验。她与爱人老卢是经过4年的恋爱才结婚的,但是他们那4年的时光里却很少在一起散步、谈心、看电影。

有一次他们决定去看电影,偏巧尉凤英在攻克一项技术难关又遇到了新的问题,她为了解决技术难题把与老卢看电影的事抛到了脑后。当焦急中的老卢找到她时,她正在制作技术革新的模型,结果老卢也跟着她忙活起来。那时为了搞技术革新,经常是干到凌晨两三点钟,回到家怕因为敲门影响邻居的睡眠,她便蹲在自家的门口睡着了。像这样废寝忘食搞技术革新的事例很多。

难忘故事

提到结婚她有一段很难忘的故事。1958年1月1日,是尉凤英结婚的大喜日子。结婚的当天凌晨她刚刚下了夜班,还没有来得急准备,婚礼在工友们的帮助下开始了。尉凤英的婚事办得很简单,连结婚照都没有来得急照,只是与前来祝贺的车间领导和工友们拍了一张集体照作为结婚纪念。

她生过两个女儿,每当与她工作过的老伙伴谈起她生孩子的事时,大家都赞不绝口地说大尉工作起来不要命。原来,她怀孕后,为了不被工友察觉就做了一件又肥又大的衣服,精心伪装,严格保密。怀孕6个月还照样工作,照样出国。直到小孩出生了,医院给车间打来电话,车间里许多与她朝夕相处的工友无不感到惊奇“昨天还看她推料呢,怎么今天就生孩子了?”尉凤英就是凭着这种拼搏精神,战胜各种困难,成为技术革新能手和技术标兵,成为工人阶级的带头人。

1964年,31岁的她怀上了第三个孩子,当时连孩子的名字都取好了,但是由于忙于工作,她一狠心就在怀孕3个月时做了人流。她心里想的就是工作,几乎没有自己。

这种公而忘私、默默无闻、埋头苦干、无私奉献的精神,集中体现了工人阶级的优秀品质。她在处理个人与集体,个人与国家的关系上做到无私无畏,无论是为党、为国家、为企业做了多少工作,付出多少辛苦,受过多少委屈,她从不与组织上斤斤计较,患得患失,在内心深处经常想的是为党和人民做得太少了,而党和人民给自己的培养和荣誉却是太多了。

主要荣誉

尉凤英从1954年起连续10余年被评为沈阳市、辽宁省劳动模范。1956年、1959年在全国先进生产者代表大会、全国“群英会”上被授予“全国先进生产者”称号。是中共第九、十、十一大代表,是中共第九届、十届中央委员和十一届中央候补委员。是第二、三届全国人大代表。毛泽东主席曾13次接见过她。

“文化大革命”结束后,尉凤英到沈阳新阳机械厂任副厂长,后转任厂工会主席。到工会后,她“约法三章”:对所有职工一视同仁;凡事三天之内给予答复;制订工会工作循环流程示意图。她带领工会开办了装潢公司、技术服务部、游泳池、旱冰场等。为此,沈阳市总工会和国防工业工会先后评选她为“模范职工之友”和“为推进改革搞活企业作出突出贡献的优秀领导干部”。

几十年来党和人民给予了她许多荣誉。1965年4月被党中央命名为“毛主席的好工人”,是第九届、十届、十一届中共中央委员,第二届、三届全国人大代表,13次受到毛主席的接见,并多次受到邓小平、江泽民、温家宝等党和国家领导人的接见。在几十年的工作中,无论是处在什么位置上,她始终把自己放在普通老百姓的位置上,从不骄傲。

并且,她在不同时期,不同岗位,都从未忘记力所能及地关心群众疾苦,与群众保持密切的联系。在振兴老工业基地中,作为工人阶级的一员,作为在沈阳这块“共和国长子”的重工业城市成长起来的老工人、老劳模的尉凤英,在深受鼓舞的的同时,也产生了一种老骥伏枥,跃跃欲试的心情,尽管年龄不饶人,但是,她还要想方设法为第二次振兴东北老工业基地力所能及地做些工作。

特别是在总结和宣传第一次振兴东北老工业基地时的精神和传统方面,争取多做些工作,以此报答毛主席,报答党和人民对她的关怀、培养和教育。

外界评价

全国著名劳动模范,“文革”中官居中央委员、全国妇联负责人的尉凤英,在神州大地响起“十月”惊雷之后,她的名字也随之消失了。最近,在中国共产党辽宁省第六次代表大会上她又重新出头露面,并当选为省委候补委员。现在,她在一三九厂当工会主席。尉凤英1993年退休。

退休后的她,仍不忘工人阶级的本色,积极参加社会公益活动,主动与有关部门研究科技项目,为振兴经济作出自己的贡献;她还被聘为沈阳市关心下一代工作委员会成员,为机关、企业、学校作报告上百场,听众达数万人,受到各界的好评。

尉凤英是一个孝顺媳妇,过门三十年,没同婆婆红过一次脸。婆婆年过八旬,自理生活不方便,尉凤英不论工作多忙,每日都给卧床的婆婆梳头、洗脚,每周给婆婆洗一次澡。