夏斌教授,研究员,博士生导师,享有国务院特殊津贴。 现任国务院参事、当代经济学基金会理事长、国务院发展研究中心金融研究所名誉所长 、中国首席经济学家论坛主席、中国经济50人论坛成员。曾任央行货币政策委员会委员。2009年任中国国务院参事。2012年3月不再担任货币政策委员会委员职务,2012年,担任中国首席经济学家论坛主席。2013年夏斌被聘为南开大学国家经济战略研究院院长。

精选百科

本文由作者推荐

夏斌 相关的文章

基本面即公司的经营业绩、盈利能力和成长性,是影响公司股价的决定性因素。经营业绩是判断股价的关键,从表面上看,似乎股价与效率、业绩之间没有直接关系,但从长远眼光来看,公司经营效率、业绩的提高,可以带动股价上涨;效率低下,业绩不振,股价也跟着下跌。

杜平(1908年-1999年3月4日),男,1908年出生于江西省万载县,中国共产党党员、无产阶级革命家、中国人民解放军军事指挥员和政治工作领导者、中国人民解放军高级将领。杜平书法作品多次参加全国和全军展览,被誉为“将军书法家”。1982、1987年,杜平被选为中共中央顾问委员会委员。

周口新火车站位于周口市经济开发区开元大道和工农路交叉口侧,地处南部新城区中心位置,是周口市主轴线上的重要空间节点,在城市规划及城市形象上有着举足轻重的地位。周口站为线侧平式,设计站房规模9924.3平方米,设计站场规模为5台面7线,采用上进下出的旅客进出站模式。跨线设施有1座8米宽的旅客进站天桥,1座8米宽的旅客出站兼行包地道。周口新火车站已于2013年12月26日正式启用,往后,由周口开往北京西、广州等方向的旅客列车均从新火车站发车,远期周口站规划开通上海、深圳、厦门、杭州、温州、乌鲁木齐等方向的旅客列车。

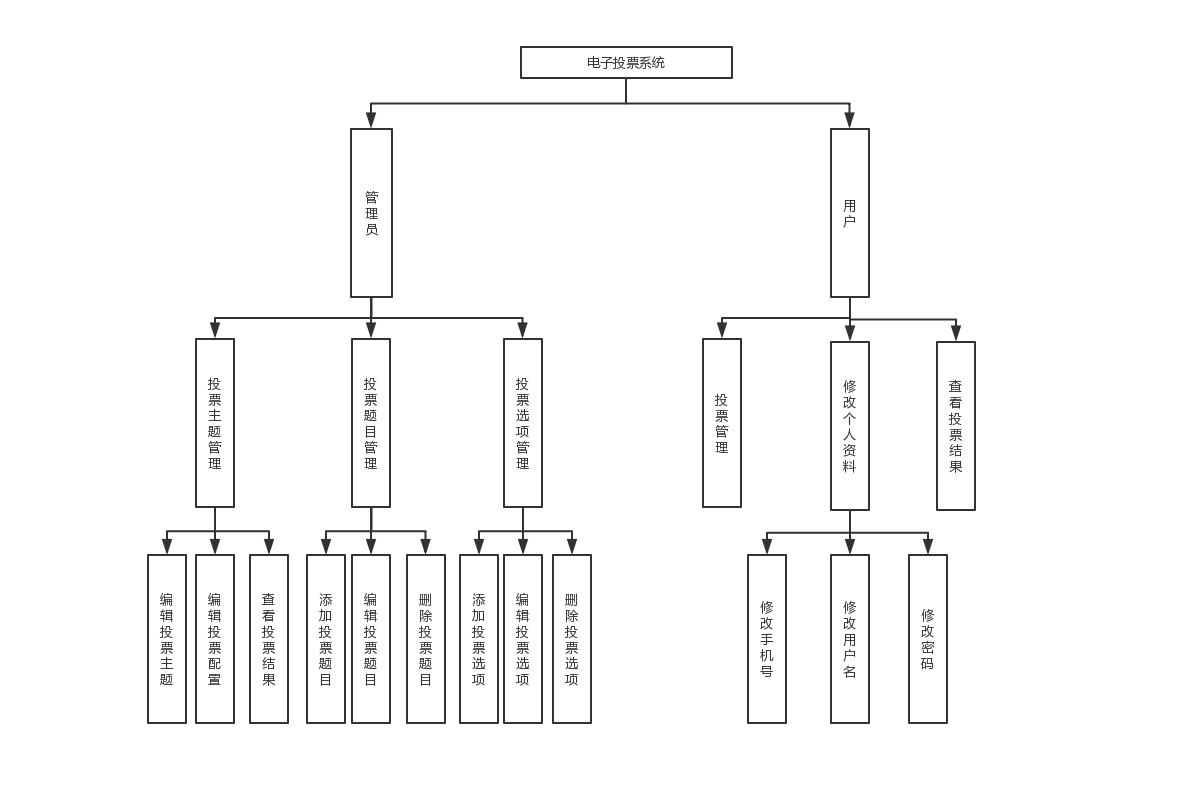

一般情况下产品或系统的总功能可分解为若干分功能,各分功能又可进一步分解为若干二级分功能,如此继续,直至各分功能被分解为功能单元为止。这种由分功能或功能单元按照其逻辑关系连成的结构称为功能结构。分功能或功能单元的相互关系可以用图来描述,表达分功能或功能单元相互关系或从属关系的图称为功能结构图。

《盘龙》,是网络写手“我吃西红柿”创作的西方玄幻类小说,2008年5月21日已经完本。楼房大小的血睛鬃毛狮,力大无穷的紫睛金毛猿,毁天灭地的九头蛇皇,携带着毁灭雷电的恐怖雷龙……这里无奇不有,这是一个广博的魔幻世界。强者可以站在黑色巨龙的头顶遨游天际,恐怖的魔法可以焚烧江河,可以毁灭城池,可以夷平山岳……这本书,讲述了一个拥有‘盘龙戒指’的少年的梦幻旅程。

黄山面积约1200平方公里,精华景区1154平方公里,集“泰山之雄伟、衡山之烟云、庐山之飞瀑、峨眉之秀丽、雁荡之巧石、华山之险峻”于一体,二湖、三瀑、十六泉、二十四溪相映争辉,尤以“奇松、怪石、云海、温泉”四绝称著于世。明代地理学家徐霞客曾两游黄山,留下“五岳归来不看山,黄山归来不看岳”的赞誉。

最著名的四时、四方之神之中的冬天之神北方玄冥。禺强(玄冥)是传说中的海神、风神和瘟神,也作"禺疆"、"禺京",据传为黄帝之孙。在中国神话体系中禺强(玄冥)被认为是人面鸟身,两边的耳朵上各悬一条青蛇,脚踏两条青蛇(亦有说法其坐骑为一条双头龙),形象颇为怪异。据说禺强的风能够传播瘟疫,如果遇上它刮起的西北风,将会受伤,所以西北风也被古人称为"厉风"。

大锅饭(mess together)是对分配方面存在的平均主义现象的一种形象比喻,大锅饭的概念,最早可追溯到1958年人民公社的出现,同样是与大跃进加速工业积累密切相关的。

大嵛山岛,直径约5公里,面积21.22平方公里,最高处红纪洞山海拔541.4米,为闽东第一大岛。岛上风光旖旎,有天湖泛彩、蚁舟夕照、少滩奇纹、南国天山、海角晴空等胜景。在碧波万顷的东海之上,海拔200米处,镶嵌着大小两个湖泊,因而素有“海上天湖”之称。湖周群峰环拱,其状似盂,嵛山岛由此得名。