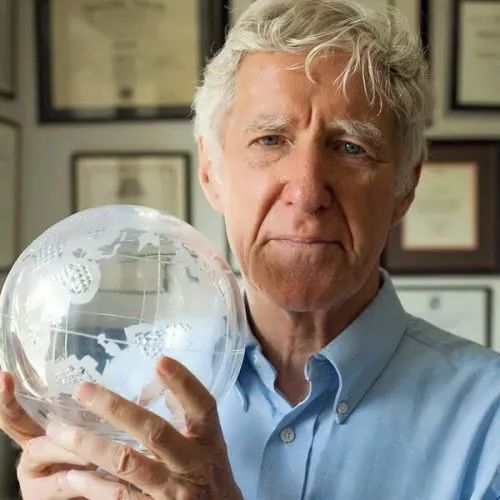

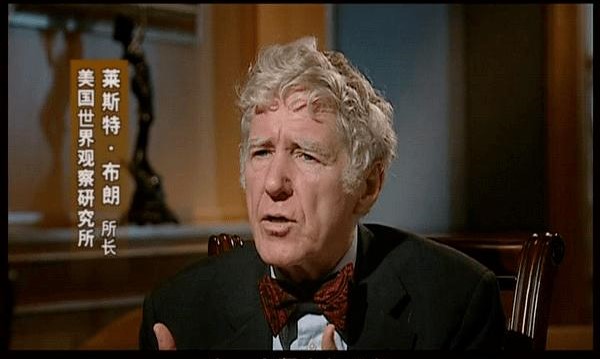

谁来养活中国是美国学者莱斯特·布朗于1994年在《世界观察》杂志上发布的文章。作者在文章中认为一方面随着中国人口的增加和消费结构的变化,另一方面随着中国城市化和工业化的推进,中国在2030年粮食供应将比1994年减少20%,中国将面临巨大的粮食缺口,到时中国不能养活自己,世界也养活不了中国,由此向中国也向世界提出了谁来养活中国的问题。

精选百科

本文由作者推荐

谁来养活中国 相关的文章

塞尔玛·拉格洛夫,又译名塞尔玛·拉格洛芙。女作家,瑞典人。1909年因为“由于她作品中特有的高贵的理想主义。丰饶的想象力、平易而优美的风格”。代表作品:《假基督的奇迹》,《阿尔纳先生的钱》等。以作品《尼尔斯骑鹅旅行记》获得1909年度诺贝尔文学奖。她是瑞典第一位得到这一荣誉的作家,也是世界上第一位获得这一文学奖的女性。获得诺贝尔文学奖,她是瑞典第一位得到这一荣誉的作家,也是世界上第一位获得这一文学奖的女性。

鸽子性平,有清热解毒的功效,《本草纲目》中记载鸽肉有补肝壮肾、益气补血、清热解毒、生津止渴等功效。现代医学也认为:鸽肉壮体补肾、生机活力、健脑补神,提高记忆力,降低血压,调整人体血糖,养颜美容,皮肤洁白细嫩,延年益寿。

罗伯特·弗罗斯特(1874年3月26日——1963年1月29日)是20世纪最受欢迎的美国诗人之一。他曾当过新英格兰的鞋匠、教师和农场主。他的诗歌从农村生活中汲取题材,与19世纪的诗人有很多共同之处,相比之下,却较少具有现代派气息。他曾赢得4次普利策奖和许多其他的奖励及荣誉,被称之为“美国文学中的桂冠诗人”。只是在他的下半生才赢得大众对其诗歌作品的承认。在此后的年代中,他树立起了一位伟大的文学家的形象。代表作品:《诗歌选集》、《一棵作证的树》、《山间》、《新罕布什尔》、《西去的溪流》、《又一片牧场》、《林间空地》和诗剧《理智的假面具》、《慈悲的假面具》、《诗歌全集》。

金羊奖澳门国际电影节是由澳门国际电影与多元文化发展促进会发起,澳门地区首个获得相关政府部门批复支持,中国北京电影学院协办,阿里巴巴、新浪、百度等多家互联网巨头深度合作的不分语种、竞赛与展映单元兼具的国际电影盛会。2016金羊奖澳门国际电影节将于2016年3月6日至8日在澳门特别行政区举办。

欢乐港湾坐落于深圳市宝安中心区南部滨海地带,是华侨城集团集合36年城市运营经验打造的新一代文旅综合体产品。项目总投资超100亿元,总占地约38万㎡,秉承国际视野、原创设计、开放共享、绿色生态四大开发理念,打造27万㎡海滨文化公园、12万㎡滨海体验式商业街区、高128m“湾区之光”摩天轮、总建筑面积约3.8万㎡的深圳滨海演艺中心、建筑面积约1万㎡JW万豪酒店光之翼等多元业态,是集滨海休闲、文化旅游、艺术体验、生态办公为一体的“国际湾区之心滨海生活创想地”。

社会资本理论是近年来经济社会学研究中新兴的理论,提出了许多新颖的理论观点,为研究经济行动、社会关系和社会结构对经济发展的作用提供了一个新的分析框架,大大拓展了社会学家与经济学家的研究视野。社会资本研究起源于20世纪70年代,

美约会2015“薪火相传”专场招聘会——心动你就来“薪”动是留给有准备的你“火”焰是你淬炼美丽的剑“相”聚美约会,美女人一直在等你“传”承中医智慧,你就是下一个美约会火炬手诚聘岗位一览储备顾问、美理师、针灸医生、销售护士、培训老师、门店文员、财务/前台、人事专员/招聘专员加入美约会,燃放美丽梦想最高火焰!

山东汇强重工科技有限公司,是生产除雪设备、公路养护机械、道路环卫、垃圾压缩处理转运设备、机场港口除雪机械和交通专用车辆以及应急抢险救援设备的研发、制造、生产、销售于一体的综合性企业。

深重。

还来不及增加介绍呢!

作者